「“技術立国・日本”は復活するか!?号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

かつて「技術立国・日本」という言葉がありました。

1990年代から2000年代前半にかけて、それは日本人がみずからを誇らしげに語るフレーズでした。

そのことを裏付けたのは、学術論文数でアメリカに次ぐ世界第2位、国際特許出願件数で世界第1位、2000年~2015年におけるノーベル賞受賞数もアメリカに次ぐ世界第2位という数字でした。

しかし1990年代より経済成長が陰りを見せ始めると、世界をリードしていた家電産業、半導体産業がシェアを低下させていきます。そしてリーマンショック後の2009年以降、研究開発費が減少し、それに伴って研究力の低下があらわになりました。

日本の凋落を決定づけたのは、2016年の台湾・鴻海精密工業によるシャープの買収でした。それに先立つ2011年には、三洋電機の白物家電事業が中国・ハイアールに売却されています。

果たしてこれから日本の巻き返しはあるのでしょうか。それとも頼みの自動車産業までズルズルと後退してしまうのでしょうか。

今回の「オススメ参考書」では、そんな日本の危機と復活の処方箋を示した本を紹介します。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス |

||||||||||||||||||

お知らせ 記事コンテンツを追加

|

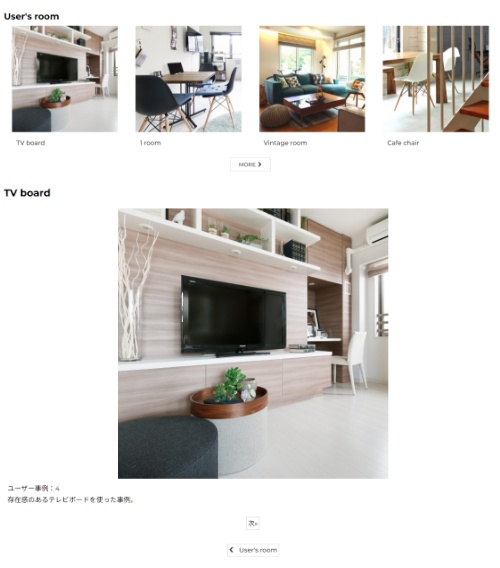

What's Newや店長日記のように写真と記事を追加できる

記事コンテンツで利用事例やコーディネイトなどを掲載!

最新情報や店長日記と同じように、写真と記事で表示できるコンテンツです。 利用例としては、アパレルショップのコーディネイト紹介やハンドメイドショップのユーザー作品事例、食品飲料ならレビュー、ユーザーの商品利用事例などです。 また既に、最新情報と店長日記をご利用いただいている方でも新たに記事コンテンツを追加することができます。更新が簡単なコンテンツはネットショップにとっても重要です。 是非ご活用ください。 詳しくは以下のFAQをご確認ください。 https://www.ocnk.net/faq/index.php?action=faq&id=1747 https://www.ocnk.net/faq/index.php?action=faq&id=1749 |

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

|

沖縄表装さんはその名の通り、沖縄県は那覇市にある表装屋さんです。 さて、業種は問わず通販ネットショップの一般統計論として、購入者の分布は大体人口分布に比例します。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、愛知、兵庫、福岡…と大都市を抱えるエリアからの注文が多く、ゆえにここへの送料がどうしても高くなる沖縄県のお店は最初からハンディがあります。 それでも沖縄のお店で買いたい物、沖縄のお店でしか買えないものがあれば十分に購入動機になりますが、裏を返せば東京や大阪のお店でも買えるものをわざわざ高い送料を払って沖縄のお店から買う人はなかなかいないということになります。 現状の「沖縄表装」さんの商品ラインアップを見ると、「月桃紙」(げっとうし)という沖縄産の植物から作られた紙の商品以外は、沖縄県外のメーカーさんの商品が多く、「沖縄ならでは」の表装屋さんではなく、単に「沖縄にある」表装屋さんになっており、東京や大阪や他府県の表装屋さんと同じ土俵で比較される状況だということです。 送料のハンディを補うほどの価格競争力は当然なく(他府県からの仕入れにも高い送料がかかってるし、スケールメリットを出すほど大量仕入れができている訳でもない)、現状のままではなかなか売れないのも致し方ないと思われます。 沖縄県内の地元の方には近くて便利な表装屋さんとして購入してもらえるとは思うのですが、ターゲットを全国他府県のお客様だとするならば、「わざわざ高い送料を払ってでも沖縄のお店から買う」だけの理由・動機を作っていかねばならないと思います。 私の初見時の「沖縄表装」という店名から期待されるイメージは、「沖縄ならでは」の表装関連商品が充実している専門店!? でしたが、「バンクシー」や「ゴッホ」、「北斎」の掛け軸やアート額を沖縄のお店から買うか? というと… 例えるなら、ハワイ旅行に行って「ハワイ雑貨」を名乗るお店でロシアのマトリョーシカやエジプトのピラミッドグッズを買うだろうか? というような違和感がありました。(地元の人は輸入雑貨として買う可能性はありますが、他国から来た人はまず買わない) まずは「沖縄表装」の店名にふさわしい品揃えやコンテンツの充実という商品基本戦略から見直す必要があると思います。  今回も店長の砂川ひとみさんにお電話でインタビューさせていただきました。 沖縄表装さんは1970年に先代が「旨越商会」として創業。 ネットでは障子紙、襖紙、壁紙などは思うように売れず、海外からのお客様を想定して、日本の書画の掛け軸をプッシュしてみているとのことですが、外国語対応はできていないので反応はイマイチだとか。 唯一の「沖縄県産商品」である「月桃紙」という商品があるが認知度は低く、まだあまりプッシュできていないものの、検索して来てくれてリピート買いする業務用途のお客様もおられるとのことで、ここにヒントとチャンスがありそうです。 「月桃」とは、東南アジア、インドなど亜熱帯、日本では沖縄のほか八丈島や小笠原などに自生するショウガ科ハナミョウガ属の多年草で、沖縄ではサニン、サンニンなどと呼ばれ、月桃は台湾での漢字名です。 種・花・果実・葉・根茎がお茶、食用、漢方薬、香油、虫よけ、防腐、防カビに使われ、葉や茎の繊維は紐や布生地、紙の原料にもなります。 防腐効果もある月桃は、気温が高く食材が傷みやすい沖縄では、餅やまんじゅう、ご飯などを月桃の葉で包んで保存に使うそうです。 月桃紙は月桃の茎から採れる繊維を原料として漉いた和紙で、和紙特有の調湿性やナチュラルな質感に加え、月桃が1年で収穫できる高さに成長するので環境負荷が小さく、CO2削減、温暖化防止のエコな素材といえます。  まずはお店と店長の自己紹介。 特商法表示こそありますが「沖縄表装」はいつできたどんなお店で、どのくらいの業歴や経験、スキルや強みがあるのかなどがまったく記されておりません。 ただ沖縄の地で表装屋をやっているというのではなく、できれば県外(全国)のお客様を意識して沖縄らしい特徴や、沖縄(暑い南国)ならではのイメージやデザイン、暑さ対策に有効な表具の知恵、流行の琉球畳のインテリアにマッチしそうな表具デザインやコーディネートなど、「物」だけでなく「アイデア」や「提案」を盛り込んだ【強み】の自己紹介にしていって欲しいです。 https://hyoso.ocnk.net/profile お店の自己紹介も店長の自己紹介もよく見られるページです。 ------------------------------------------------------------ 例えば、 説明文中には「自然な生成りの色」とありますが写真からはかなり黄緑がかった色に見えますし、解像度が低く表面の質感はほとんどわかりません(感じられません) 静止画写真の解像度も上げて欲しいですし、できれば動画を用いて紙を手に取って反らしたり揺らしたり波打たせたりして、光の当たる角度を変え、表面の凹凸感や立体感、透け感、紙の弾力感やハリやコシ、厚みを感じさせて欲しいです。力を入れて破ってみせて、強度や繊維の感じなども伝えて欲しいですね。 今の静止画だけでこれらを想像して「よし!注文しよう!」とまではなかなか至らないと思います。 ------------------------------ これも、写真が黄緑がかって見えているのですが… 壁紙用は撥水・防汚の表面加工されたタイプとされていないタイプがあるようですが、言葉だけの説明ではなく、実際に霧吹きで絵の具やお醤油を吹き付けて見せたり、ケチャップなどを付けて、それらを拭きとってお掃除できることを見せたりして欲しいです。 ------------------------------ インテリア和紙 燦【SAN】211?213 カモミール 和モダン 月桃紙以外の紙類も写真がイマイチ解像度が低く、色柄はわかっても表面の凹凸など立体感・質感がわかりません。 妥協せず、しっかりと写真や動画を用意して質感を伝える努力をしましょう。 ------------------------------ SNSに関しては Instagram をメインに発信していくのが良いと思いますが、リール動画投稿をメインに新規フォロワーを増やしましょう。個人だけでなくインテリアや建築業界のプロの目を意識した投稿内容やハッシュタグを付けてBtoBの引き合い・問い合わせを呼び込む工夫をしましょう! ハッシュタグや説明文に手を抜いた投稿は無意味です。できるだけ多くのハッシュタグを付けて投稿しましょう。直接扱っていない商品でも、例えば #琉球畳 #インテリアコーディネート #和風インテリア など、人気で流行りの「琉球畳」が好きな人ならきっと連想されるだろう関連ワードも入れておけば、#月桃紙 を知らない人も興味を持ってくれる可能性が高まると思います。   普通の「表具屋・表装屋」としてなんとなく「物」を売ってきたお店ですが、これを機会に本当の「沖縄(ならでは)の表装屋」として沖縄産の「月桃紙」を主軸に、その他の商品も沖縄らしい色柄やコーディネートなど特長を出して他県の表具屋との差別化を図っていきましょう。 また、ターゲットは「沖縄らしい表具」が好きな全国の個人客だけでなく、DIYが好きな全国の個人客へ貼る素材としての月桃紙、他の紙製品の用途提案。加えて全国の「建築事務所」「内装屋」「インテリア関連業者」「畳屋」「表具屋」「建具屋」などへの「沖縄月桃紙」の卸売り提案(月桃紙メーカーさんの代理店として営業代行で無在庫販売で小リスク経営)も検討されるとよいのではないでしょうか。 小人数での経営ですし、個人向けの通販で数をこなすより、法人向けの営業で客単価を上げた方が沖縄の送料ハンディも少なくなりますし、月桃紙の希少性や認知度の低さもBtoBならかえって強みにできます。 月桃紙は沖縄の風土、文化にもなじみのある貴重な県産資源でもあるので、沖縄表装さんの主力商品としてもふさわしく、これを使った提案次第で活用のノウハウを蓄積していけば、月桃紙を扱う他店との差別化も可能だと思います。 紙の質感・見せ方・写真に関してはダメ出ししましたが、いっそ、実物サンプルを「サンプル帳」としてあえて有料化し、300円~500円送料込みなど損をしない程度のできるだけ安い値付けでお届けするようにしておけば、購入本気度の高い見込み客だけにサンプル提供ができます。サンプル帳購入者には、後の本注文の際にサンプル帳代金分+αを値引いてあげるクーポンを同梱すれば、お互いに損をしないWin&Winな提案になると思います。 お客様にとっても襖数枚、壁1面となれば数万円の買い物になるので、できれば実物サンプルで色と質感を確認したい方も少なくないと思います。 その他、貼る対象をプラスチックや合板、家具、コンクリートなど広くいろいろと想定して、沖縄表装さんでテストして、それぞれに合う接着剤や上手な貼り方をノウハウとして情報提供できれば、これも他店との差別化に繋がります。 紙を売るんじゃなく「貼ってリメイク、リフォーム、リノベ」というソリューション(解決策)やベネフィット(便益)を売る! ができれば収益アップ、成長ができると思います。 月桃紙は宝の原石だと思います。ぜひ磨いて光らせて、幸福度No.1の県から全国に幸せをお届けしてあげてください!(^-^) その他、具体策でお悩みの場合はまたお気軽にご相談ください。 以上。「ダメ出し!道場」でした! ────────────────────────────── 国際紛争や情勢不安による円安物価高、資源高、エネルギーコスト高などで逆風の強い時代ですが、マイナスムードに負けず、「ピンチはチャンス!」と思い、新しいアイデアと新商品、新サービスを開発して乗り越えましょう! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破など、アイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください!  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容:  さて… もっと突っ込んで、あなたのお店の事情や商品、人事、資金などの問題点や課題を「洗い出したい!」「解決したい!」「強みを作りたい!」という店舗さんは、個別にご相談をお受けいたしますので、「ダメ出し!道場見ました!」の件名にてメールにて直接お気軽にご連絡くださいませ( info@style-e.com 太田まで)。 |

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

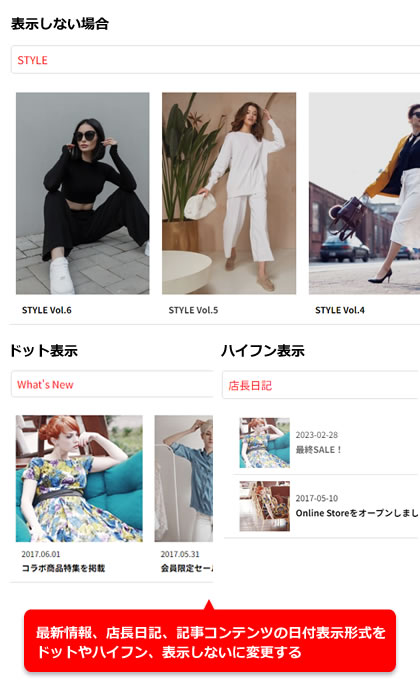

今回のデザイン道場は、先日リリースした記事コンテンツの日付をドット、ハイフンに変更、非表示に設定する方法をご紹介します。

コーディネイトや事例の紹介で日付を表示したくない場合などにご利用ください。

|

コンテンツ管理→What's New、店長日記、記事コンテンツの各コンテンツ表示設定から設定できます。

詳しくは以下のFAQをご確認ください。

https://www.ocnk.net/faq/?action=faq&id=943

https://www.ocnk.net/faq/?action=faq&id=1716

https://www.ocnk.net/faq/?action=faq&id=1747

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2024 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.