「物事を俯瞰する“メタ思考”とは何でしょう号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

オリンピックを応援している皆さんは、連日寝不足のことと思います。お疲れさまです。

オリンピックが閉幕すると、次の話題はアメリカ大統領選挙と自民党の総裁選挙ですね。大阪万博の話題もだんだん盛り上がってくることと思います。

そうこうするうちに年が変わって2025年。目の前のことを片付けるのに精一杯で、来年のことなんか考えられませんか?

そんな時に役立つのが、「鳥のような目」で物事を俯瞰して眺める「メタ思考」の考え方です。難問がするっと解決でき、新たなアイデアが湧いてくるといいます。

今回のオススメ参考書は、そんなメタ思考の入門書です。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お知らせ おちゃのこネットデザイン作成プランに作成事例を追加

|

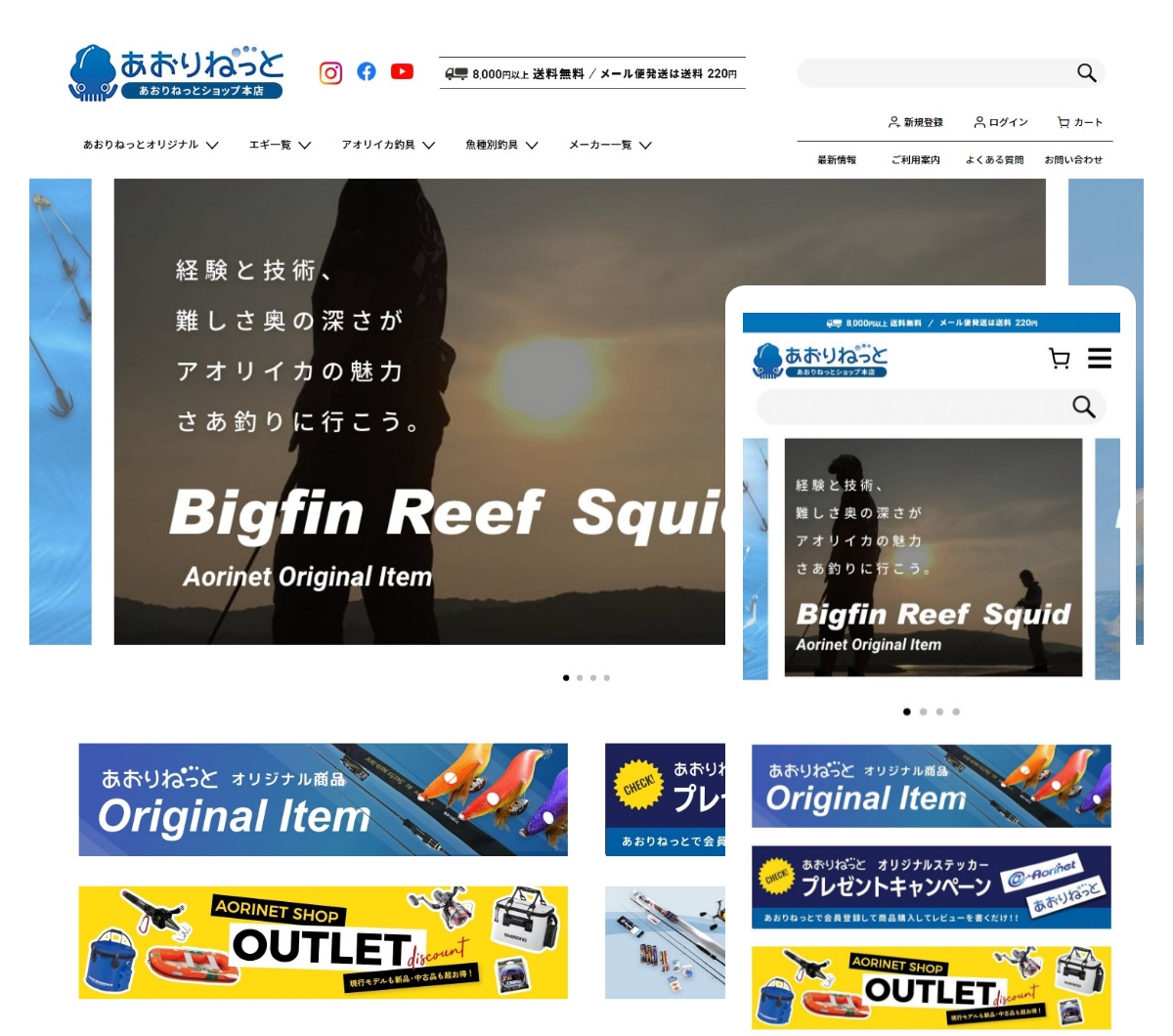

あおりねっとショップ https://www.aorinetshop.jp/ 皆さん、こんにちは。 大変ご好評をいただいているおちゃのこネットデザイン作成プランに、ご利用いただいたショップさまの作成事例を追加しました。ご利用いただいたショップさまにも見やすくなった、商品を探しやすくなった、綺麗でおしゃれなデザインに感動した!など、大変満足いただいております。 おちゃのこネットのデザイナーが作成しますので、HTML、CSSで高度なデザインカスタマイズが可能です。 綺麗なだけでなくユーザー利用目線で商品を売るための導線とデザインで作成します。 デザインプランの詳細、事例は下記ページよりご覧ください。 https://www.ocnk.net/design/list.php |

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

今年の2月にオープンしたばかりの文具屋さんということで、とりあえずオープンを優先したのだろうなという感じ。 ズバリ言わせてもらうと、これといって何の特徴もない町の普通の文具屋さん? いや、普通の文具屋さんにあるだろうさまざまな商品もなく、商品数わずか56品。金封(ご祝儀袋)とキャラクター文具だけでは注文がないのも致し方ありません。 近所の文具屋や雑貨店、大型ショッピングセンターに行けば買えそうなものばかりでは、わざわざナカツカさんを検索して見つけて送料をかけて買いに行く動機が弱すぎます。 文具屋のネットショップだから、実店舗に並んでいるものをとりあえず一つずつ陳列すれば売れるだろうというのは甘すぎます。 馴染みだから、近所だから、通りがかりのついでだからという実店舗のお客様と違って、ネットのお客様は世界中のネットショップに瞬時に行き来して好きな店で買うことができるのです。 わざわざ、送料をかけてまで「取り寄せたい」だけの理由・動機を作ってあげなければ買ってはもらえません。 多くの初心者ネットショップさんがつい忘れている事実 重たいものとかかさ張って運びにくいものや、料理など今すぐ家に届けて欲しいもの以外は、近所に出かければ買えるものは送料に見合う価格でなければなかなか買おうと思いませんよね。 缶コーヒー1缶だけ、ニンジン1本だけ、をわざわざネットで買わないように、鉛筆1本だけ、メモ帳1冊だけに送料を数百円かけて知らない店を検索してまで買うお客様はめったにいないものです。 「文具屋さん」の前に「通信販売業」としてどんな商品を企画・提案すれば買ってもらえそうか? という基本方針(戦略)が必要だと感じました。  文具のナカツカさんは、京都市の中西部(金閣寺の南、龍安寺や北野天満宮など名所旧跡のあるエリア)にあり、来年で創業100年を迎える老舗の文具屋さんです。 創業は大正末期、日本が海外からの影響を受け急激に発展していた時代。今の店長さんの曽祖父(ひいお爺様)が和洋紙卸売業として開業され、戦後1950年に現在の「天神御旅商店街」に文具店を開業、日本の経済発展とともに、事務機販売なども手掛け官公庁や法人需要も得て成長。 来年の100周年に向けて、昨年、実店舗を新装し、ネット販売も! とおちゃのこに出店。文具屋としてはプロフェッショナルですが、ネット販売は超初心者として現在試行錯誤中…。 まずは、実店舗では好評の代筆・筆耕を活かした「金封」(御祝儀袋)の名前や金額の無料代筆サービスを主力商品にと目論むものの、なかなか受注できず。 その他は人気のキャラクターもののメモ帳、レターセット、雑貨文具など展示するも売れず。 お店をどう認知させれば良いか、悩んでおられます。  1点1点を挙げれば、写真が小さい、キャプション(写真の解説文字)がない、商品名にキャッチ・特徴がないなどテクニック的な課題もまだまだレベルが低く、これからだと思います。 例)御結婚用金封(金赤鶴) [9R] 御結婚用金封 という商品名にされていますが、オプション選択では御出産、御入学、御入園、御就職、御祝など選べますし、ウリである「手書き代筆無料」もアピールできるように商品名を ご祝儀用金封(金赤鶴)(結婚、出産、入学、就職、お祝い)手書き代筆無料 のように変えると、よりわかりやすく、また検索対策にもなります。 実店舗の棚品名のように面積が限られている訳ではありませんので、短くなければならないと思い込まずに、品名を読むだけで商品の特徴やウリまでわかるようにするのがネット商品名の付け方のコツです。 商品写真も、1枚目は金封の写真のみ、2枚目で手書き代筆無料のキャプションと手書きサンプル、3枚目でクローズアップ写真ですが、1枚目の左右の余白にも、3枚目のアップ写真にも「手書き代筆無料」を入れられると、ひと目でサービスの魅力もアピールできますし、文字のクオリティもわかりやすいと思います。 画像サイズは3枚目の拡大写真くらい(800pxに合わせて良いと思います。(特に2枚目の写真が小さい) 通販は直接手に取って確かめられないですから、拡大写真は手に取って目の前30cmに見えるくらいの解像度を意識しましょう。 3枚目の写真は和紙や水引の紐の凹凸感、文字の細部まで確認できてとても良いと思います。 できれば4枚目、5枚目、6枚目に裏面や中の封筒の様子も撮影・掲載しましょう。すべてを見せることで、実店舗でもなかなか確かめられない細部まで確認できる→実店舗超え→通販動機になり得ます。   とにもかくにも、まだ出店したばかり。 仕入れ商品をただ右から左へ掲載すれば売れるとは思わないこと! インタビューでお店(会社や仕入先、スタッフ、町)を取り巻く環境についてお聞きしましたが、やはり最大の特徴は日本で最も輝く地名ブランドである「京都」の文具屋さんであるということ。 歴史ある町京都では、創業100年程度ではまだまだ老舗とは言えないなんて話も聞きますが、国税庁の調査では10年続く会社でさえ100社に6社しかない。それが100年続くとなると1万社にわずか2~3社程度という貴重・希少さだそうです。 文具のナカツカさんはまぎれもない「老舗」と言えるお店・会社です! その上、平安時代~室町~戦国~江戸~明治維新~現代へと京都にまつわる多くの史実が山のようにあり、芸術や文化にまで広げれば、京都は正にコンテンツの宝の山! 今年は大河ドラマも京の都が舞台。しかも紫式部が主役で文筆との繋がりも深い。追い風も吹いています! そもそも文房具とは筆・墨・硯・紙の四つを指す言葉だそうですから、その辺りにスポットライト浴びせてみるだけでもネタや商品企画案がたくさん出てきそうですね。 また、ナカツカさんがある「天神御旅商店街」とは、北野天満宮(天神さん)のお祭りの際におみこし(神輿)が神幸(お出まし)になり、巡行の途中で休憩され留まる御旅所(おたびしょ)がある場所。 天神様でご祈祷を受けた合格祈願や学問成就のオリジナル文具を企画するなど、アイデアも膨らみます(^-^) 北野天満宮以外にも、御所(京都御苑)に二条城、東山、北山、嵐山、神社仏閣、名所旧跡が山ほどあります。イベントやテーマパークなども、祇園祭に葵祭に時代祭、太秦映画村、松竹撮影所、多くの美術館や博物館、記念館も他の地方では考えられないくらい、たくさんあります! また西陣や京友禅、和紙や筆、宇治茶、伏見の日本酒、和菓子に京料理、京野菜、舞妓さんや芸妓さん、扇子や団扇、さまざまな工芸品、一方で新しいもの、洋食、フレンチ、喫茶などの西洋文化、ラーメン激戦地、日本を代表するハイテク企業も京都には多くありますし、歌舞伎や芸能、妖怪伝説、京アニさんやアニメ、ドラマ、時代劇などの聖地巡礼地など新しい近代、現代文化の名所も数え切れないほどあります。 そして大学、専門学校なども多く学生さんの街としても有名ですね。 本当に、こんなに「ネタ」「コンテンツ」が幅広く山盛りにある場所は日本ではもちろん、世界的にも超貴重なのではないでしょうか! 通常だと地方や遠くのネットショップをわざわざ訪ねることはなかなかハードルが高いのですが、観光地京都は世界中の人が訪れやすい街でもあるので、実店舗への来店さえ促せる素地があります。 こうしたとても恵まれた環境下にある京都… 中にいる人にとっては当たり前の京都なのでしょうが… ただ、それだけにエセ京都人、にわか京都企業が作った薄っぺらい京都商品ではダメなんです。すぐ見透かされます。 京都の本物を知る京都の老舗企業が、京都の素材、人脈、地脈、繋がりを駆使して生み出した「京の逸品」が望まれるところです。 92歳の社長の人脈はきっとナカツカさんの「宝物」です。 京都の文具=「#京文具」「#京文具のナカツカ」という切り口で、既存商品ではなく、一工夫、二工夫した新たな文具商品企画と提案にぜひチャレンジしていただければと思います。 個人向けに1点1点単価の安い物を通販するだけがネットショップではありません。法人、団体をターゲットにオーダーメイド、セミオーダーでオリジナルグッズを販売するようなB to Bのネットショップもきっと成り立ちます。 「京都ブランド」で商品作りができれば、全国の百貨店や京都フェアなど催事、イベントからのオファーも期待できます。 まずは自社に眠る「宝探し」から初めてみましょう! ------------------------------ 「和文具」「京都の文具」などは一般名称としていろいろな店が使っていますが「京文具」という言葉はありそうで、意外にまだほとんど使われていません。 ただ、使うだけでは実が伴いませんので、ぜひ「#京文具」と言えるような商品企画、シリーズ化を期待したいところです。 例)日本画で使う絵具と水彩筆ペン、和紙(巻いた奉書や画用紙)の絵手紙セットとか… 例)手軽な細筆+硯+墨+和紙+下敷き+ケース のセットで俳句や和歌や日記、随筆などが手軽に始められるセット 例)筆ペン講座(実店舗でやっている講座のオンライン版) 例)学生さん向けのオリジナル名入れ、ロゴ入れ文具提案(部活、サークルなど小規模団体活動の小ロット制作可能グッズ) 例)舞妓さん、芸妓さん風の団扇や名刺のオーダーメイド 例)京都にまつわる歴史上の偉人、著名人キャラクター文具 例)京都の多くの神社に祀られている八百万の神様に関連する縁起物グッズ 繰り返しますが、京都で100年続く文具屋さん は特別でスゴイことですよ!それを活かさない手はありません。他の地域の文具屋さんや京都でもポッと出の新参企業がやりたくても簡単にはできないような人脈、地脈、仕入先を活かした商品企画や販売マーケティング戦略にぜひチャレンジしてみてください! ------------------------------ 以上。「ダメ出し!道場」でした! ────────────────────────────── 国際紛争や情勢不安による円安物価高、資源高、エネルギーコスト高などで逆風の強い時代ですが、マイナスムードに負けず、「ピンチはチャンス!」と思い、新しいアイデアと新商品、新サービスを開発して乗り越えましょう! 差別化するアイデア出し、商品企画、ジリ貧回避、マンネリ化打破など、アイデアに行き詰まった際はぜひお気軽にご相談ください!  毎回「ダメ出し!道場」登場のお店に電話でインタビューをさせていただいていますが、軽くインタビューと言いながら、実際には事前にお店のサイトを1~2時間かけてじっくり拝見し、お客様目線、プロ目線の両方から疑問点、気づいた点を洗い出してからお電話させていただいています。 最初はこちらからいろいろとご質問をさせていただき(インタビュー)ますが、後半はお店からのご質問、ご相談を受け、回答やアドバイス、アイデア、事例紹介など(プチコンサルティング)させていただいています。過去平均すると1店舗様に1時間半~2時間程度はかけています。 そのためか、インタビューさせていただいたお店の方々からは、下記のような感謝や喜びのお言葉を多くいただいています! ◆「目からウロコが落ちた! たくさん気づきがあった!」 ◆「自身が気づいていなかった強みや特徴を見つけてもらった!」 ◆「ただのインタビューかと思ったら、こんなにヒントやアドバイスを貰えるなんて思わなかった! ありがとうございました!」 ◆「新商品のアイデアまで出してもらえるとは! ワクワクしました!」 ◆「課題がハッキリと浮き彫りになり、やるべきことが整理できた!」 ◆「問題はホームページだけじゃないってことが、嫌というほどわかった!」 そこで、「ダメ出し!道場」に登場するのはちょっと勇気がないけれど、太田の電話インタビュー&プチコンサル は受けてみたい! というお店のために、有償でお受けしたいと思います! 通常 個別相談会:2万5000円のところ、メルマガ購読者限定で 先着順にて受付させていただきます。(週に2店舗程度・状況に応じて) 下記内容をご記入の上で太田まで直接メールください。 内容:  さて… |

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

今回のデザイン道場は、おちゃのこネットでご用意しているアイコンフォントを利用してSNSとYoutubeのアイコンリンクを設置する方法をご紹介します。

メインエリア、サイドエリア自由記入欄やフッター上部自由記入欄などHTMLタグが利用できるエリアであればどこでも設置することができます。

|

下記のHTMLタグをHTMLタグ利用可能エリアに設定してください。

※サンプルサイトでは、メインエリア、サイドエリア自由記入欄、フッター上部自由記入欄に設定しています。

各SNSやYoutubeへのリンク先はご自身がお持ちのアカウントURLを設定ください。

※下記のサンプルはおちゃのこネットオフィシャルアカウントのリンク先URLが設定されています。

<div class="shop_snsicon_box">

<div class="shop_snsicon_list flex_layout flex_wrap flex_j_center flex_a_center">

<div class="shop_snsicon shop_snsiconfb">

<a href="https://www.facebook.com/ocnk.net" class="snsicon_btn" target="_blank">

<i class="fa ocnkiconf icon-ocnk-snsfb"></i>

</a>

</div>

<div class="shop_snsicon shop_snsiconx">

<a href="https://x.com/ocnknet" class="snsicon_btn" target="_blank">

<i class="fa ocnkiconf icon-ocnk-snsx"></i>

</a>

</div>

<div class="shop_snsicon shop_snsiconin">

<a href="https://www.instagram.com/ocnknet/" class="snsicon_btn" target="_blank">

<i class="fa fa-instagram"></i>

</a>

</div>

<div class="shop_snsicon shop_snsiconyb">

<a href="https://www.youtube.com/@ocnk-net" class="snsicon_btn" target="_blank">

<i class="fa ocnkiconf icon-ocnk-snsyb"></i>

</a>

</div>

</div>

</div>

デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。

アイコンのサイズは、22pxの数値でアイコンの色は#000000でそれぞれ設定しています。

変更される場合は、文字サイズとカラーコードを変更してください。

.responsive .shop_snsicon_box {

padding: 5px 0;

}

.responsive .shop_snsicon_box .shop_snsicon_list {

gap: 15px;

}

.responsive .shop_snsicon_box .snsicon_btn {

display: inline-block;

font-size: 22px;

color: #000000;

line-height: 1;

}

.responsive .shop_snsicon_box .snsicon_btn:hover {

opacity: 0.7;

}

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2024 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.