「いよいよ年の瀬も迫ってきましたね号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

気がつけば11月ももう終わり。あと1か月で新年がやってきてしまいますね。

師も走る月、粛々と過ごすことのできる人はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。私などはやっと家の年賀状が印刷できたところで、これから会社の年賀状を作らなければなりません。またギリギリの宛名書きかと今からため息が出てしまいます。

しんどいことはさておき、来年に何があるか眺めてみると、いろいろと大きな出来事が目白押しです。4月30日には天皇が退位して平成の世が終わり、5月1日には皇太子が即位して新元号がスタートします。この年のゴールデンウィークは4月30日と5月2日がお休みですから、超大型連休になります。

9月20日からはアジアで初めての開催となるラグビーワールドカップが始まります。そして10月1日には予定通りなら消費税が10%にアップ。同時に軽減税率が導入されて、いろいろな混乱が起きるでしょう。

10月22日には即位礼正殿の儀が挙行され、11月14日と15日は新天皇の元での新嘗祭である大嘗祭が行われます。東京オリンピックの前の年である来年は、いろいろな意味で日本が内向きになりそうな感じがしますね。

今回は久しぶりにショップインタビューを掲載します。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お知らせ

|

このご商売はいつ頃からですか?先代が商売を始めたのは昭和30年代半ばです。私は1982年から引き継ぎました。仕事の内容は、「工業彫刻」というジャンルです。たとえば機械の「銘板」や操作パネルの表示部分を彫っていました。昔は金属やプラスチックに印刷するコストが高くて、納期もそれなりにかかりました。うちのようなところでやれば、低コスト短納期でできますから、彫刻ですませることが多かったですね。 どんなふうに方向転換を考えられたのですか?それまでは刃物を使う機械で金属やプラスチックに彫刻をして、彫ったところに色を入れることで製品を作っていましたが、個人のお客様を視野に入れるために、応用範囲を広げようとレーザー彫刻の機械を導入しました。それも炭酸ガスレーザーとYAGレーザー(イットリウム・アルミニウム・ガーネットを用いた固体レーザー)の2種類の機械を一気に導入したんですが、まだ世の中に普及していなかったYAGレーザーはすごく高くて、うちに入ったのは量産型の1号機です。 どうして2種類のレーザー彫刻機が必要だったのですか?炭酸ガスレーザーは金属の彫刻ができませんが、YAGレーザーはできます。この2台を使えば、刃物でやっていた仕事のかなりの部分を置き換えることができます。ただし、非常に細かい精度が求められる仕事になると、やはり刃物のほうが優れているので、うちではまだ刃物を使う機械も置いてあります。 以前はほとんどがB to Bのお仕事で、事業転換してからは個人向けのお仕事に変わったということですか?いや、今でも会社対会社の仕事のほうが多いですね。比率的には下請け的な仕事とwebショップが半々くらいですが、webのほうも法人名義の発注が結構あって、webショップのうち3分の1くらいが個人のお客様です。残りの3分の2はクリニックさんとか歯医者さんとか。直接頼んでいただける個人のお客様というのはまだ少ないですね。 個人客よりも、ある程度数がまとまる法人客ほうが、ご商売としてはいいわけですね。でもうちは名札ひとつから受注製作しています。1個399円の商品からありますが、データの校正をほしいと言われれば、メールやFAXで校正をお送りしてOKをいただき、それから彫って色入れをして製品にしています。結構手間がかかりまして、色も人の手で入れているため、正直なところ、名札1個だと儲かりません。 そして、今回また新たな機械を導入されるわけですね?はい。レーザー彫刻機を2台入れたときは年間売上の半分くらいの投資額でしたが、今度は年間売上そっくり使う規模です。カッティングシートの機械、昇華転写の機械、水圧転写の機械、サンドブラストの機械、UVプリンターなどが入る予定です。すべて揃うと、印刷と彫刻を組み合わせた、どこにもない技術の製品が世に出せるようになります。

こういう技術を残していくことが日本のものづくりをクオリティを上げていくわけですね。それを認めていただけるといいんですけどね。世の中に。 おちゃのこネットを選んだ理由は何でしょうか?その当時選んでくれた者が今いないんで、はっきりとはわからないのですが、ネット販売をしようと思ったとき、いろいろなところを検討して、費用と効果を考えて、一番いいと考えたのだと思います。 ネットショップの運営は何人で?ネットショップ担当者が受注をして、イラストレーターでデータを作り、その後は加工担当者の手に渡ります。それからパートの人に色を入れてもらって発送作業です。ですから3人ですかね。質問に答えたりするのはネットショップ担当者です。 ネット販売で困ったこととかはありますか?製作工程を実際にご覧いただけると納得してもらえると思うのですが、外からはこの複雑な工程がわかってもらえないので、「もう少し安くならないのか」とはよく言われます。作っているところを動画に撮ってお見せするようなことを考えたほうがいいかもしれません。 個人のお客様はどんな方ですか?「名札をなくした」とか、「建売住宅を買ったが表札が気に入らないのでオリジナルに変えたい」とかのお客様です。あとは鉄ちゃんの方々から鉄道関係のプレートのレプリカを作ってほしいという依頼が来ることがあります。そっくりな書体で、同じ色でと細かく注文されますが、しっかり対応しています。お客様は全国各地に散在しています。 ネットショップで一番力を入れているのはどんなところでしょう。月並みですが、電話の対応やメールの対応ですね。相手が目に見えないので、気を使っています。 リピーターの割合は?ほぼ全員がリピーターの方です。最初にまとめてメンバー全員の名札を作られて、そのあと補充の注文とか、名字が変わったとか、出世したとかで必要な分を注文されます。 サイトに新しい機能を取り入れたりはしていますか?おちゃのこさんは結構マイナーチェンジをしているんですけど、なかなか気づかないんですよ。気づいたら使っています。いつの間にか変わっているんですよね。ご案内をいただいているのだと思いますが。 おちゃのこネットで「これは便利」という点は?とくになにがということはないんですが、ヤフーさんや楽天さんにひけを取らないんじゃないかと思います。全体的に「この価格で使っていいのかな」といつも思っています。 「もっとこれがあったらいいのに」というご要望はありますか?うちはオーダーメイドの商品が多いので、注文を受注管理画面からこちらで入力することが結構あるんですけど、そのときに郵便番号を入力したら住所が出てくるようになっていると便利なのになと思っています。お客様の注文画面ではできるのに、受注管理画面からはできないので、それもできるようにしてほしいと思います。今は仕方がないのでメールから住所をコピーしています。

これからいろいろな製品が登場するわけですね。ただし、悩みもあります。製品の素材を扱っている日本の会社が扱いをやめてしまったりするんです。今作っているフォトフレームも、中国から輸入していた会社が扱わなくなったので、急遽うちのほうで輸入することにしました。国内でできないかとあたってみたのですが、コストが高くて合いません。

|

まずは、店舗名「田染荘」が読めませんでした。(苦笑) 読めたうえでも、この変わった名前、ちょっと気になりますよね。 右下の店長の自己紹介欄でようやく、大分県豊後高田市の田染荘という地名だとわかりました。お店にとっては何十年も当たり前のことですが、初来店のお客様はきっと私と同じように「田染荘」はなんて読むんだ? から始まっているのではないでしょうか?(^^;) そのうえで… 店主の津田さんは「日本ソムリエ協会認定“SAKE DIPLOMA”と“SOMMELIER”の両方を取得しています」ということで、お酒やワインの素人の私には詳しいことはわかりませんが、なんとなくでも一定水準以上の目利き、商品選定がされているであろう印象も受けます。 右端のランキングや左のカテゴリー、その下のバナーのメニューや特集をざっと見ると、焼酎が多く、焼酎で有名な大分県ということもあって、品揃え的にも焼酎が多いのかなぁ…という印象は受けますね。 焼酎に詳しい人はズバリ銘柄で検索してきての指名買いが多いんだろうなという想像も働きますが…一方で、銘柄まではあまり詳しくないお客様にとっては、どんな基準でどんなお酒を買おうか? 買えば良いか? はあまり浮かび上がってこず… リピーターや良く知っている人向きで、初心者にはちょっと敷居の高いお店のように感じるかもしれません。 お店にとっては実店舗での取り扱い商品を同じようなウェイトで陳列し販売しているというごくごく自然体なのかもしれませんが… ネットを通じて来店されるお客様は明らかに違う期待をされているのではないでしょうか? 大分県の焼酎や日本酒を多く品揃えしていることは、まぁ当たり前なのですが… リピーターさんになれば、ついで買いでワインも…なんてこともあり得ますが、お店の構成、印象上は隠しておきたいくらいですね。 一方で、他府県であっても、同じ九州の福岡、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、南西諸島の酒は、扱っていてもごく自然で期待される商品カテゴリーだと思います。 このあたりのコンセプトの割切りや自店のセルフプロデュースは、今一度考え直してみる必要があるのではないでしょうか?  現状は、古いタイプのスマホサイトになっており、スマホトップページは文字だけのメニューで、見栄えも使い勝手も悪い状態です。 早急にレスポンシブ対応のテンプレートに変更して、ビジュアルでオススメやランキング商品をわかりやすく見せるのと、店舗内検索がしやすい環境にしましょう。詳しくはおちゃのこサポートへお問合せください。  上記のような印象と感想を持ちつつ、店主の津田様にお電話でインタビューをさせていただきました。津田さんは61歳のベテランで、奥様と2人の息子さんとの4人でお店を経営されているそうです。 地域としての田染荘は、世界農業遺産にも認定された田園風景の広がるところで、お店の周辺数Kmでも人口は1000人程度の、まさに田舎町です。 そんな町でのほとんど個人客相手の酒屋さんですから、実店舗では大きな集客UPや売上増は見込めませんし、今後の伸びも期待できません。 それゆえか、インターネットへの取り組みは早く、1999年にはホームページを開設され、おちゃのこネットへの出店は8年前からだそうです。 もともと、大分は九州の中でもどちらかというと日本酒文化でしたが、有名な「いいちこ」や「二階堂」が麦焼酎ブームの牽引役となって、全国的に大分名物=大分焼酎というイメージができたそうです。 その中で田染荘さんでは「兼八」「特蒸泰明」という大分の麦焼酎がそれぞれ蔵元との関係も太く、また都市部でも比較的手に入りやすい他の酒と違って、生産供給量が限られているので、検索によって指名買いが圧倒的に多いそうです(売上の半分以上はこれら大分の焼酎)。 一方で、日本酒は東京などにも多く出荷されており、比較的手に入りやすいのと、日本酒の場合は要冷蔵も多く、クール便代がかかるので、焼酎ほど売れないとのことでした。 インタビューの中で、日本酒ではどんな銘柄をもっと売りたいか? オススメしたいですかと質問したところ、意外や、青森の酒や栃木の酒の名前が… 酒のプロがゆえに、「美味しいいい酒をオススメしたい!」ということのお気持ちは理解できますし…実店舗で地元のお客様へは全国の美味しいお酒を案内するのもごく当たり前なのだとは思いますが… ネットショップにおいては、東京や大阪のお客様がわざわざ大分の酒屋から青森や栃木の酒を買う理由はなかなかないと思います。 ヘビーなリピーターになれば、津田店長の目利き、セレクトを信頼して大分以外の酒でも購入してくれるようになるとは思いますが… やはり新規のお客様は「大分の」や「九州の」を期待し、そこの品揃えや知識を【強み】と感じて来店される方がほとんどだと思います。 また、現状は「幻の麦焼酎」との呼び声も高い「兼八」という麦焼酎をGoogle検索すれば、3位に田染荘さんの自社サイトが表示されます。 単品だけなら Amazonや楽天でも買える店がいくつかあるので、楽天会員やAmazon会員はかなりで購入していると思います。 田染荘さんは良心的に正価販売されていますので、兼八の商品ページでもそれをもっとアピールされるのが良いと思います。 「兼八は全国的に品薄なので値段を吊り上げ足元を見るような販売をしているお店もあるのでご注意ください。当店は蔵元から直接仕入れで鮮度の高い兼八を正価で販売しています!」 のような表現を入れることで、安さだけでなく、誠実さ、鮮度、信頼感を同時にアピールできると思います。  酒販小売店は全国的に見ても、メーカーの定価のある商品の仕入れ販売ですし、もともと粗利率の高い商品ではないので、どこのお店も低い利益率で苦しんでいる業種です。 また、大手チェーンの酒販店やスーパーマーケットの安売り競争で、町の小さな酒販店はますます苦しくなっています。 都市部で生き残れるお店は、なんらかの付加価値、粗利率の高いオリジナル品や酒以外の食品類で利益率を高めています。 田染荘さんにおいては、大分の特産品などとの組み合わせでのギフトセットや、300mlなどの小瓶の飲み比べセットギフトなど、全国にいる大分県出身者をターゲットにしたギフトセットの展開なども一案だと思います。 また、少し広げて、東京や大阪から見れば「九州」の酒屋さんですから、九州各地の焼酎、日本酒の一覧性を良くしたり、比較飲み比べのセット企画などをして、ネット上で「九州の酒の通販なら田染荘にお任せ!」のような展開も一案かと思います。最初は焼酎からだけでも良いと思います。 蔵元の協力も必要なこともあるでしょうが、津田さんは下記ブログで… ただ、実店舗はともかく…ネットショップにおいては欲張りすぎず、まずは九州以外の酒やワインなどはページから無くしてでも、大分の酒、九州の酒という絞り込みをもっと明確な【強み】にして、ブランディングしていくのが良いと思います。 具体的には下記「大分県内焼酎蔵元」のようなコンテンツを 九州各県別に日本酒蔵元、焼酎蔵元と作りこんだり、その中から月替わりや特集でいろいろな組合せでセット組提案したり、各地の旬の特産品をスポットで仕入れて、「セットで大分を味わう」「熊本を味わう」とか… もっと細かく、「豊後国東半島周辺を味わう」「有明海周辺を味わう」のような企画も可能かと思います。 自社だけでできない場合は、各地の特産品ネットショップさんに声をかけてコラボできないかなども検討の余地ありではないでしょうか。   当たり前レベルのことは必要十分にできているお店です。しかしながら、仕入れ販売のみの小売店のままではジリ貧は避けられません。 田染荘さんでは長年のリピーターのお客様にメルマガを配信して、一定の売上を確保されているようですが、それも少しずつ減ってきていたり、新たな顧客の開拓には苦戦されているようです。 スマホやLINE、SNSの普及で、若い客層にはメルマガが疎まれたり、また情報(口コミ)の伝達の経路も、メールよりSNSが中心になってきましたので、その活用が拡販のカギだと思います。 田染荘さんでもFacebook、インスタグラム、twitterをされているようですが、自社からの発信だけでは大きな伸び、新規客獲得には繋がりにくいと思います。 まずはメルマガのリピーターさんたち、実店舗や試飲会などでの直接のお客様方にも協力いただいて、共通のハッシュタグを付けてどんどん投稿してもらったり、拡散してもらえるようなイベントを行ったりが必要だと思います。 また、お酒の場合は、ネット上にも酒専門のライターさん、利き酒師などの方も多くいらっしゃるので、そういういわゆる「インフルエンサー」となるような方々に積極的にコンタクトしてみて、なんらかの協力やコラボができないかなどもチャレンジしてみる必要があるかと思います。 いずれにせよ、何もせずだと、いくら良い酒を扱う良いお店でも地方の小さな小売店ではジリ貧になっていくことは避けられません。 蔵元さんに信頼される良い関係があるうちに、田染荘さんの確固たる地位を築いておく必要があると思いますし、それができるお店、店主さんだと思いました。 具体的には、自社サイトとおちゃのこショップの統合なども視野に入れて「大分の酒屋 田染荘」もしくは「九州の酒屋 田染荘」のブランディング、戦略立案をしていくべきだと思いますが… 今後の戦略、方針を考える際にはぜひお声がけください。

さて… |

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

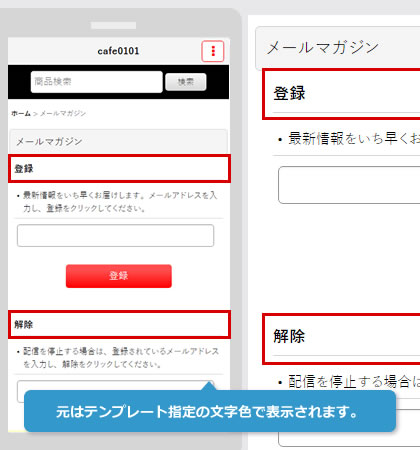

今回はメルマガ登録解除ページのタイトルを色を変更する方法をご紹介します。

|

|

|

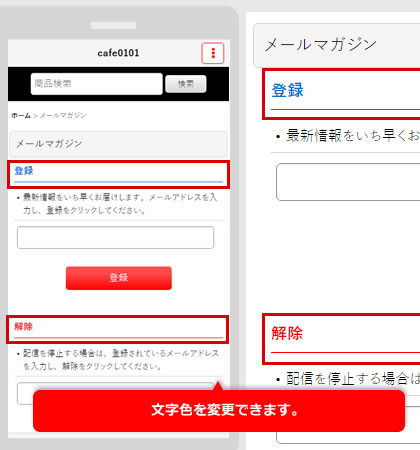

デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。

※貼り付け位置は、最下部にお願い致します。

下記の例では、登録用が文字、罫線が青色、解除が赤色になります。

文字色以外の指定はこのテンプレートの指定となります。

/* 登録用 */

.mailmagazine_box .mailmagazine_subscribe_title {

color: #006DD9;

border-bottom: 1px solid #006DD9;

}

/* 解除用 */

.mailmagazine_box .mailmagazine_unsubscribe_title {

color: #FF0000;

border-bottom: 1px solid #FF0000;

}

|

おちゃのこカフェについて |

|

このコーナーでは、おちゃのこネットの機能や提携サービスをご紹介していきます。

今回は、おちゃのこネットの使い方講座、おちゃのこカフェをご紹介します。

おちゃのこカフェは、スタッフが対面でおちゃのこネットの使い方やご不明点にお答えします。

神戸本社で行っておりますので、是非ご利用ください。

|

「コンテンツマーケティングの記事品質の向上」 |

|

スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)

今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべきコンテンツマーケティングの記事品質の向上について説明させて頂きます。

■記事コンテンツの品質を高めるには調査力が重要

記事の品質を高めるためには、まず「徹底的に調べる」ことが肝心です。

自分である程度知識があり、詳しいことであれば執筆はそれほど難しいことではありません。

しかし、情報が専門的になり知らないこと多いなかで、自分の直感だけを頼りにしてしまうことは危険です。

興味がある読者に「記事を読んで良かった」と思わせる記事コンテンツにするためには、事前のリサーチが肝心です。

・情報の羅列にしない

記事を読んだとき「情報の羅列」と思われないよう、注意を払います。

具体的には5W1Hの「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうして」「どのように」したのか、ということを記載する方法です。

ニュースなど速報性が高い情報サイトでは必須のことです。

二次情報をまとめて発信するときには、単純な情報の後追いだけではなく、情報を分析する「ジャーナリズム」の概念を加えると、記事の品質がいっそう高くなります。

具体的には、日本のテレビ、新聞のニュースは「通信」、つまり発生した速報性の高い情報を早く発信することが中心です。

これは、インターネットやSNS、携帯電話が登場した現代ではそれほど重視されなくなってしまいました。

視聴者の方も「同じニュースばかりやっている」とテレビを見るときに飽きていることも珍しくありません。

それに対して情報を分析、解説するのが「ジャーナリズム」の仕事です。

そのときに注意しなければならないことは「情報の正しさ」です。

個人のブログや、簡単に検索して上位表示された情報だけをソースにして判断してライティングすると、情報の信用性が担保できません。

複数のサイト、情報発信元の公式サイトを確認するなど事前のリサーチ、情報の検索に時間をかけることで、総合的に正しい情報を判断できます。

初期の情報ではまだ記載されていなかったことや、過去とのつながり、今後の予測などを分析して伝えることで、記事の内容は具体的になり情報の品質を高めることが可能です。

・10調べて1を執筆する

新聞記事の書き方は原則として「10を調べて1を執筆する」のがよい方法といわれています。

具体的には情報は出来る限り多く集め、その中から読者に必要と思われる内容のみを厳選して伝える、という方法です。

SEO対策のキーワード選定だけを重視してしまうと、類似サイトから情報を再度、まとめて執筆してしまうだけに留まってしまいます。

そうなると読者は記事の内容が「薄い」と判断して、それ以上掘り下げてくれません。

そうならないためにも「幅広い情報サイト」を検索して分析、有益な情報を発信できるようにします。

情報の収集の方法は、キーワードの選定、専門となる情報サイトを複数ピックアップしておく、インターネットに限らず書籍、新聞などを活用する、など幅広いチャンネルから情報を収集できるようにしておくと良いでしょう。

・体験型の記事は品質が高い

記事の執筆する上で信憑性が高くなることの一つに「自ら体験した記事」を具体的に書く方法があります。

補足事項は、他の情報から調べるとしても実際に自分で体験したことであれば、読者に対する説得力も全く違います。

また、実際に取材先にインタビューしてみる方法も体験型の記事に近い品質を担保できます。

時間と手間がかかるものの、写真や具体的なプロセスの解説などを交えることで、読者に共感を訴えることができます。

完全なオリジナルコンテンツとして特に重視したい記事を用意するときに活用してみるのも良いでしょう。

記事の品質が高い、独自性が高いと時間が経過しても検索してもらえる可能性が高いサイトの「資産」として記事を保有することができます。

一過性の記事だけではなく、読者の目を引くような品質の高いコンテンツも少量でも「目玉」として用意されることをおすすめします。

★POINT

・幅広い情報を収集して記事の品質を高める

・情報の分析、体験などでコンテンツ品質の向上を図る

スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一に

SEOに関わるアドバイスも行っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当

|

激安SEOサービスのスウェルキャッチ

初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:

SwellCatch(スウェルキャッチ)

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、おちゃのこサポートくらぶも参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2018 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.