「祝300号!「おちゃのこ通信」はまだまだ続きますよ号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

都合により1週間、刊行を延期させていただきましたが、そのおかげで11月1日という切りのいい日に300回記念号を出すことになりました。縁は異なもの味なものと言いますが、まさに禍福はあざなえる縄のごとしです。

「おちゃのこ通信」が創刊したのは2006年2月9日。今ほどコンテンツは充実していませんでしたが、それでも他の同業者が出しているメルマガとはひと味違いました。

http://www.ocnk.net/ocnk_ma/ocnkmagazine_asm001.html

100号は2010年2月25日。私は53号からの担当なので、この号の巻頭挨拶を書いた記憶があります。戦後に「3号で潰れる」ことから「カストリ雑誌」と呼ばれた雨後の竹の子のような雑誌群があったことに触れ、そうならないように息長く続けたいと書いています。

http://www.ocnk.net/ocnk_ma/ocnkmagazine_asm100.html

200号は2014年5月15日。この巻頭挨拶を書いたのは、つい昨日のことのようです。200号以上を記録しているメジャーなメルマガをいくつか紹介し、「おちゃのこ通信」がそれ以上に長続きすることを祈っています。ちなみに「小泉内閣メールマガジン」の200号の特集記事は「郵政解散」でした。

http://www.ocnk.net/ocnk_ma/ocnkmagazine_asm200.html

順当にいけば、「おちゃのこ通信」の400号記念は2022年に迎えることになります。さて、平成に続く年号は何になっているでしょうか。M、T、S、H以外のイニシャルになること、過去の年号と重ならないことくらいしかヒントはありませんが、未来予測は楽しみですね。

読者の皆さまのますますの繁栄を祈りつつ、300号のご挨拶とさせていただきます。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

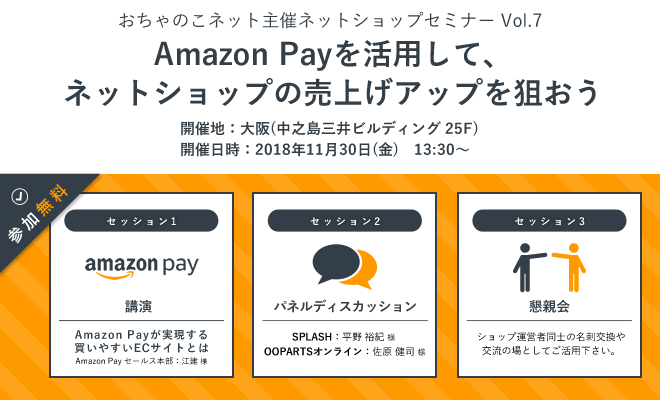

お知らせ~おちゃのこネット主催セミナーのご案内

|

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

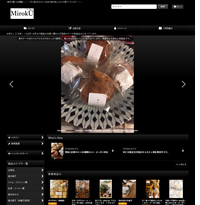

実は、mirokuさん、ほんの数日前まではお店の印象が全然違っていたんです。なんと数日前の電話インタビュー時にいろいろ気付いたことをアドバイスさせていただいたところ、実に素早く修正、改善されて、大きく印象が変わってしまいました。 「ダメ出し道場」の主旨からいえば、いつもは ビフォー、アフターのビフォーの状態で「ダメ出し」してメール配信なのですが… 先週までは、黒背景で看板画像も 白黒モノトーン。 また、最上部のお店のキャッチコピー文も、 この経緯は…「ヴィーガン」という言葉の定義に鈴木店長さんご自身ももやもや、漠然としたお気持ちを持たれていたようです。 ヴィーガンというのはベジタリアン(菜食主義者)の中でも特に思想的なコダワリが強く、またそのコダワリも人によってかなり幅や違いがあるのです。 肉や魚、卵や牛乳はもちろん、ハチミツやダシ、そして道具にすら革や骨など使っていない、お店のスタッフもヴィーガンであることまで求める宗教レベルのヘビーなヴィーガンの方もいれば、お肉や魚は食べないけど、ハチミツや卵やミルクはOKというソフトな方もいるのです。 店長さんも昔はかなりシビアなヴィーガンだったようですが、今はソフトな方向になられたようですし、スタッフの方々はヴィーガンではありません。 でもここをあまりに明確にすればするほど、ヘビーなヴィーガンの方に批判されて炎上なんてこともあり得ますし、一般の方にはなんだか思想的過ぎてドン引きされるかもしれません。 かといって曖昧な表記はかえって反発や批判を招いたりしかねないので、そういった「思想的ニュアンス」のあるヴィーガン表記よりも、事実としてお店が厳選し使っている素材のポリシー、コンセプトをまとめて明記したり、実際に多い、卵と乳製品へのアレルギー対応のほうを強みとしてアピールするほうが良いのでは? とアドバイスさせていただきました。 アレルギー対応に関しては、他にも「小麦粉アレルギー」の方も多いので、小麦粉は使っているMirokuさんでは、それがひっかかっていたようですが…すべてのアレルゲンに対応したお店になるわけではないので、実際に使っていない卵と乳に関してだけアレルギー対応とすれば良いのではと申し上げました。 また、その他の食材など(卵、糖、小麦、油、添加物など)鈴木店長の考える材料へのコダワリを明確にまとめたページをご用意されると良いですよと申し上げましたところ…この数日で下記ページを作られました! 「原料に関する基本のポリシー」 これによってお店のコダワリの中身が具体的になり、 正直、今回はこのページを作っていただいただけでも「ダメ出し!道場」インタビューの甲斐がありました! 今後、もう少し個々の材料についての解説も充実させて行くとより良くなってくると思います。 甜菜糖→甜菜糖(てんさい糖) 有機のきびさとう砂糖 → 有機のきび砂糖 トランス酸→トランス脂肪酸 コンミネーションを完全に → コンタミネーションを完全に 多少の小麦混入(コンタミネーション)でも許容できる意向の方に販売をしております。 酵母類で食感を作ることができない時はアルミニウムフリーベーキングを使用しております。 少しの言い回しで印象が変わる  Mirokuの店長さん、鈴木さんは昔は雑貨系の会社に勤めておられたが、ヴィーガン、オーガニック、安全で健康的な食への思いから独立開業。 仙台駅から一駅の比較的、仙台市中心部にありながら大学や高級マンションなどがある落ち着いて客層の良い立地で、実店舗はヘルシー、自然派志向の、余裕のあるお客様が多いとのこと。 食材は厳選した物のみを使うがゆえのコストがかかり、それなりの価格にはなるが、そのクオリティを理解し認めて下さるお客様に恵まれているとのこと。また大手百貨店や各地でのマルシェなど東京や他県のイベントや催事へのオファーも多いご様子です。 2店舗+製造工場を5名のスタッフで切り盛りするのはなかなか大変で、店長はかなりお忙しいご様子で、ネットに関しては店長お一人しかできないのでなかなか十分に手を入れていけていないとのこと。 リアルは忙しい程回っているが、ネットショップが追い付いていないという現状のようですね。  ちょっと食品店についての考察を… 世の中にさまざまな商売がありお店がありますが、最も人々が容易に買える商品が「食品」ですよね。例えば…「釣り道具」や「ゴルフクラブ」とか「ヨガマット」は買ったことのない人はたくさんいますが…「食品」「食べ物」、もっと具体的に「パン」「クッキー」を買ったことのない人はほとんどいないのではないでしょうか。 それほどに当たり前で、近所のスーパーや商店街に行けばいろいろな商品が並んでいて幅広い選択肢の中から比較的簡単に買えてしまう「食品」だけに、逆にネットショップでは少しハードルが上がります。 送料もかかる。冷蔵・冷凍品はクール代金もかかる。 送料がかかる分、1回当たりの購入額もある程度まとめないと割高に感じてしまいますので、商品単価の安い商品も売りにくかったりします。 つまり、これらのハードルを越えてでも「食べたい!」「口にしたい!」「近所では買えない」もしくは「遠くてもメリットがある」食品じゃないと、通信販売では売りにくいのです。 そうなると「多少高くても、良い物、希少なもの、特別美味しい物」となり、なんらかのこだわりの強く特別感がある物となってくるのです。 そうして、ネットの食品ショップは「コダワリ」だらけになってきたのです。でも、それだけに中途半端であいまいな「コダワリ」では逆に本当にコダワリの強いユーザー・消費者にはすぐに曖昧さを見抜かれてしまいますし、購入には至りません。ライバルひしめくネットショップの世界で差別化もあまりできなくなってしまいます。 お店のコダワリが「強み」と言えるものなのか? などなど、「コダワリ」がちゃんとビジネスになるのかを検証しながら経営していかなければなりません。 なんとなくのコダワリ店、なんちゃってコダワリ店では続かないのです。 最近では逆にコダワリなんかないけど、資金力や事業規模に物を言わせる大企業の参入で、ナショナルブランドの量産品の安売りショップも増えてきました。(ホールセール、ケース売り、大人買い店…など) でも中小、零細、スモールショップはそんなこと(薄利多売)はできません。やはり何かのコダワリを持って売れる良い商品を企画・開発し、居心地の良いニッチ市場・客層を見つけて適正利益で適量販売をしていくしかないのです。 また、1人の直接の消費量は少ないですが、ギフトに使って貰えば1人で何人分もの注文・売上になります。ギフト、贈答用、お使い物に対応できるパッケージや包装のクオリティを用意して、ちゃんとギフト対応しておくことも、スモール食品ショップの必須事項ですね。 そして、人に教えたくなる、伝えたくなるのも美味しい物の特徴。 そうしてもらえるようなお店にしておかなければなりませんね。  実店舗でのSNS活用、前回はアパレル店版で掲載しましたが… Instagramやtwitter、Facebookなど、自店アカウントでの情報発信はもちろん必要なのですが…、本当にSNSが効果を上げるのは、いわゆる「バズった時」、つまり口コミで大勢のユーザーが投稿してくれたり、お店の投稿を拡散(リポスト、リツイート、シェアなど)してくれた時に、実際の集客や注文につながって効果が出るのです! では具体的にどうすれば良いのでしょうか? まず「拡散」を期待したい、狙いたいなら、今のところInstagramは標準の拡散機能(リツイート、リポスト機能)がないので期待小です。 でも、飲食店・フード店なら美味しそうなビジュアル写真を載せられるInstagramはやはり押さえておきたいところですね! Mirokuさんでも今年1月にインスタ投稿を始めて現在まで既に1000件弱の写真がUPされているので、かなり熱心に投稿されているようですね! また写真への説明やアピールをコメントと#ハッシュタグ を付けてしっかり投稿されているのも良いですね。 インスタはハッシュタグで検索されますし、そのハッシュタグを「定番化」させれば、お客さんが投稿してくれる際にも同じハッシュタグを付けてくれるようになります。 でも、何よりインスタで大事なのは「実店舗」に来るお客様を最大限に生かす(協力してもらうのです!) 実店舗に来店されるお客様にはじゃんじゃん店内や商品の写真を撮らせてインスタやtwitterにバンバン投稿してもらうように仕向けるのです! しかしながら… もしや!? と思うと…案の定、あるお客様レビューに「店内は撮影禁止なのでご注意ください」と書かれていました。 今までは一般的に店内撮影禁止! のお店が常識でしたので、お客様はお店の商品を気に入っても写真撮るのをためらっていました。 撮影禁止の現在でさえも、Instagram で #Miroku仙台 #ミロク仙台 #仙台ミロク で検索すると多くのお客様方が投稿してくださっています。 「投稿したSNSの画面を見せてくれたら5%オフ!」みたいな企画も、その場での購入を迷っているお客様の背中を押す販促になるかも知れません。 多くのお客様に撮って投稿してもらってこそのSNS活用なのです。 ただ、効果の低い投稿ではもったいないですので、きちんと共通のハッシュタグを付けてもらえるように案内しましょう! そして写真だけでなく、ちゃんとお店のハッシュタグを付けさせるための統一したハッシュタグの案内とプレゼントやクーポンの企画。 ネット広告費をかけずともネットショップの集客にもつながりますね! これは実店舗のあるお店ならどこでも比較的簡単にできる方法ですので、ぜひ他のお店の方もやってみましょう! 本当のSNSの活用とは自ら投稿するよりお客様に投稿させることです!   お電話でインタビューさせていただいて、わずか数日でここまで更新されるとは! 素晴らしい! お電話するまでは、正直ちょっとコンセプトに縛られ、デザインもおしゃれさ優先? のためか、黒背景で暗く、おしゃれには見えるけど…食べ物のお店としては「美味しそう」が犠牲になっている感じでしたが 対象となる客層・ターゲットも、ヴィーガン・ベジタリアンという狭いニッチな層から、オーガニック、ヘルシー、自然食志向と穏やかに幅を広げられたのではないでしょうか。 ただ、その分、競合するネットショップも増えたことにもなるので、今後は、より実店舗や出張催事などのメリットを生かし、リアルのお客様からネットショップを利用していただく方を増やす工夫や、通販業としてギフト対応商品の開発や対応も重要になると思います。 これはもうホームページのデザインが云々というレベルの話ではなく、「ネット通販事業をどうしたいのか?」「これからどう育てるのか?」という基本戦略の話だと思います。 ただお店にある商品を陳列して置いて運よく売れたらいいというなら今のままで良いと思いますが、なんとかネットをもっと活用して収益を上げていきたいならば、それに合わせた企画やイベント、マーケティングプランを考えていく必要があると思います。 こだわった原材料を調達されているので、材料の小分け販売も検討されると、仕入れのスケールメリットも出てコストダウンにつながるかも知れませんし、対象となるお客様も増える(原材料目当ての客も来店したり口コミのチャンスも増える)。 またお電話でも話題に出た、ネット運営のスタッフの育成も、店長の時間的余裕を生み出すためにも優先的な課題だと思います。 今後の戦略立案の際はぜひまたご相談ください。

さて… |

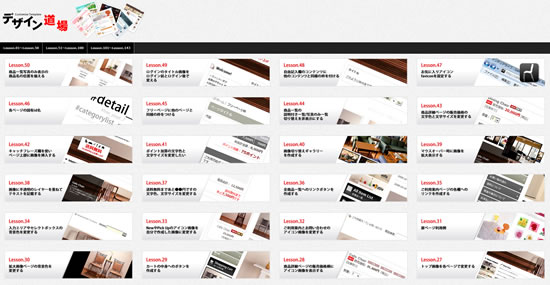

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

今回はフォームのタイトルの文字色を変更する方法をご紹介します。

また、300号ということで、これまでのデザイン道場一覧ページに145回から前回までの分を追加しました。

HTML5テンプレートとレスポンシブテンプレートのカスタマイズとなります。

この機会に是非ご覧になってみてください。

https://www.ocnk.net/ocnk_ma/design201-250.html

|

|

|

デザイン管理→スタイルシートの編集から下記の指定をコピーして貼り付けてください。

※貼り付け位置は、最下部にお願い致します。

下記の例では、文字が赤色で太字になります。

.form_title {

color: #FF0000;

font-weight: bold;

}

|

noteでのEC表示機能に対応 |

|

このコーナーでは、おちゃのこネットの機能や提携サービスをご紹介していきます。

今回は、先日対応したnoteでのEC表示機能についてです。

note( https://note.mu/ )でのEC表示機能に対応しました。

note内で、商品ページのURLを貼り付けると、

店舗名、商品名、価格などが表示された商品カードが表示されるようになります。

note内で、効果的に商品情報を表示することができます。

詳しくは下記をご覧ください。

https://note.mu/info/n/n7853ef753dc2

|

「品揃えを考えた運営の方法 |

|

スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)

おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。

SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。

今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべき「品揃えを考えた運営の方法」について説明させて頂きます。

■品揃えは多ければ良いとは限らない?

ECサイトを運営していくにあたって、「品揃え」に関して深く考えた事はあるでしょうか?

一見すると、商品数を増やせば増やすほど、収益が右肩上がりに登っていくように思えるかもしれませんが、一概にそうとは限らないのです。

仮に検索を見込める商品なのであれば、確かに商品数を増やす事で検索される入り口が増えてくれますので、自然と売り上げが伸びていくと考えられます。

一つひとつに丁寧なSEOを施せば、それもまた売り上げが伸びる事に繋がるでしょう。商品数が増えると在庫も増えますが、取り寄せ商品のように在庫を必要としない手法を取り入れるのなら、商品数は増やしやすいです。

ただ、商品数を増やす運営方法においては、いくつか注意すべき事があります。

まず、管理が複雑になるという点です。商品のバリエーションが少ない単品通販の方針で運営している場合、それよりも商品管理が複雑になります。これまで楽に作業していた人も、多くの確認、修正等の作業に追われる可能性があるのです。

次に専門店としての魅力が薄れる点でしょう。小さくても専門的に商品を取り扱っているサイトは、言い方を変えるなら特定の商品に特化したサイトです。それはそれで、そのジャンルを求めているユーザーにとっては有益なサイトとなっています。しかし無尽蔵に商品を増やす事で、どこにでもあるようなお店やサイトっぽくなってしまう危険性があるため、運営するサイトが商品数を拡大するのに向いているのか、不向きなのかを判断してから試作するのが望ましいです。

■商品の増やし方を考える

商品数を増やすのにはブランド力が落ちたり管理が複雑になったりする危険性を孕んでいるものの、上手くやれば全く問題ありません。

例えば、とある商品に特化したサイト、いわば専門店的なサイトを運営している場合、カテゴリを細分化する事で品揃えを増やします。

例えば化粧品の場合、学生向けから20代向け、OL向けや40代向け、さらには結婚式やビジネス向けのようにカテゴリを細分化できます。

ご自身で何の専門サイトかを明確に理解しているのであれば、それに対するカテゴリを増やすのは難しくないはずですし、どこかやりがいさえ感じるでしょう。

化粧品に限らず、例えば寝具などのニッチな商品を扱っている場合にも同様で、様々な客層や用途を見出し、それに対するカテゴリを決め、商品数を増やしていくのです。

■セレクトショップのようなイメージに改善

専門店として商品数を増やすほかには、セレクトショップのようなイメージで運営していくのも一つの考え方でしょう。

決まった価値観を主体として商品を取り揃えるようなイメージです。

例えばカジュアルなファッションを取り扱う店舗では、カジュアルさを主体としており、子どもっぽさや過剰に大人びた商品はほとんどありません。

また、そういった店舗では洋服だけならず、カジュアルなシューズ、アクセサリー、雑貨などを取り扱っている場合もみられます。

そのように独自の価値観に合致した商品であれば、商品数を増やしても指針がぶれておらず、統一感を持たせる事が可能です。

これはECサイトにおいても同様で、特定の商品ではなく、おおよそのイメージを明確に決め、そのジャンルに適した商品を増やしていきます。

先ほどのカジュアルファッションの店舗を例にするなら、「こういうアクセサリーもあるんだ」「こういう雑貨を飾るのも良いかも」というように、ユーザーが共感し、購入してくれるかはともかく、興味を持ってくれる可能性が高まります。

闇雲に幅広いジャンルの商品を増やしていくのではなく、何かしらのテーマを決めた上で、商品数を増やしていくのが大切で、そうすれば商品数を増やしつつ売り上げをあげるという目的に結びつくでしょう。

★POINT

・闇雲に商品数を拡大していくのは注意

・専門性やセレクトショップのような方針で広げるべき

スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一にSEOに関わるアドバイスも行っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当

|

激安SEOサービスのスウェルキャッチ

初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:

SwellCatch(スウェルキャッチ)

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、おちゃのこサポートくらぶも参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2018 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.