「ハロウィンとお盆は似ている?号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

10月に入って秋風が吹き始めたら、お店の装いがハロウィンのカラーになりましたね。

私が子どものころはハロウィンなどは影も形もなく、ひたすら「秋のセール」だったのですが、いつごろから定着したのでしょうか。

Wikipediaによれば、日本での起源は1983年原宿のキディランドのようですが、本格的に知れ渡るのは1990年代に入ってから、ディズニーランドなどがイベント化してからでしょう。

ところでハロウィンはキリスト教の行事ではなく、古代ケルトのドルイド信仰が現代につながったものだということは、ご存じですか?

ハロウィンといえば必ず登場するカボチャの「ジャック-オー-ランタン」も、カボチャがヨーロッパに伝来する前はカブで作られていたそうです。

古代ケルトでは新年は11月から始まり、10月31日は死者の霊が家族を訪ねてくる日と信じられていました。現れるのがご先祖だけならいいのですが、悪霊も一緒についてくるため、身を守るために仮装をしたといわれています。

それがハロウィンの起こりということですが、あの世から霊がやってくるというのは、日本のお盆に似ていますね。お盆すなわち盂蘭盆は、古代イランの「ウルヴァン」が語源だという説もありますから、案外お盆とハロウィンはルーツが近いのかもしれません。

というのは、ケルト人は中央アジアの草原が発祥だとされているからです。つい、ケルト=アイルランドと発想してしまいますが、もともとは馬車と戦車でヨーロッパ中を駆け巡った民族だそうです。

お盆とハロウィンのつながりが、はるか古代の中央アジアにあるかもしれない。秋の夜長にそんなことを考えてみるのもいいかもしれません。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

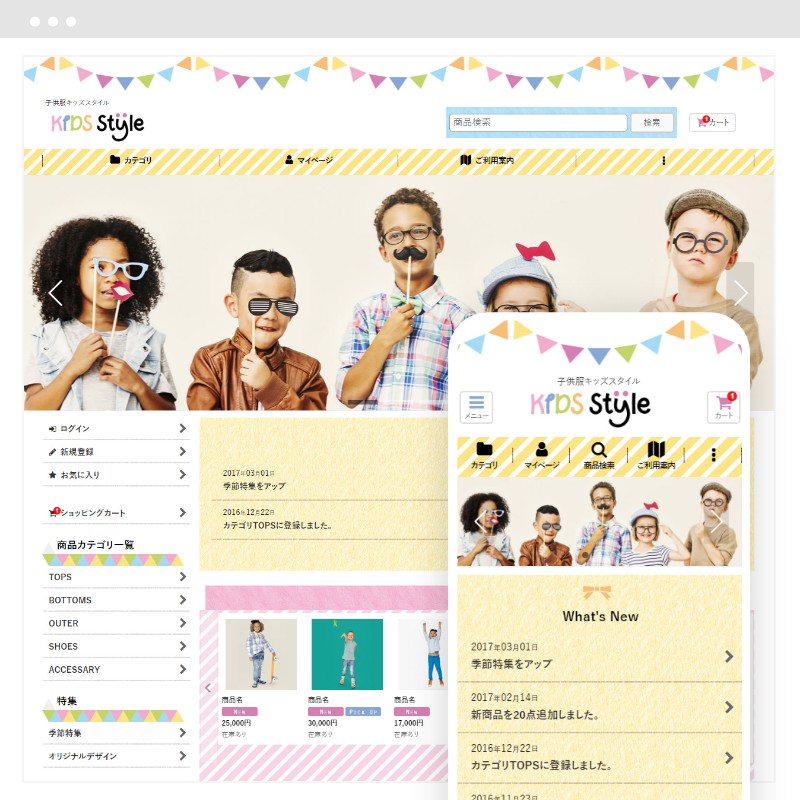

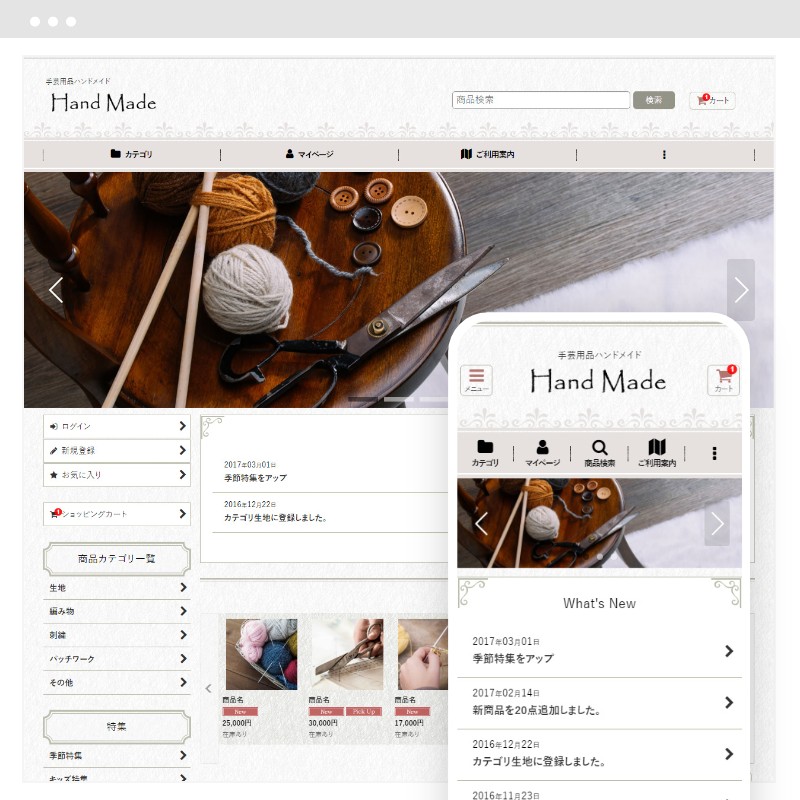

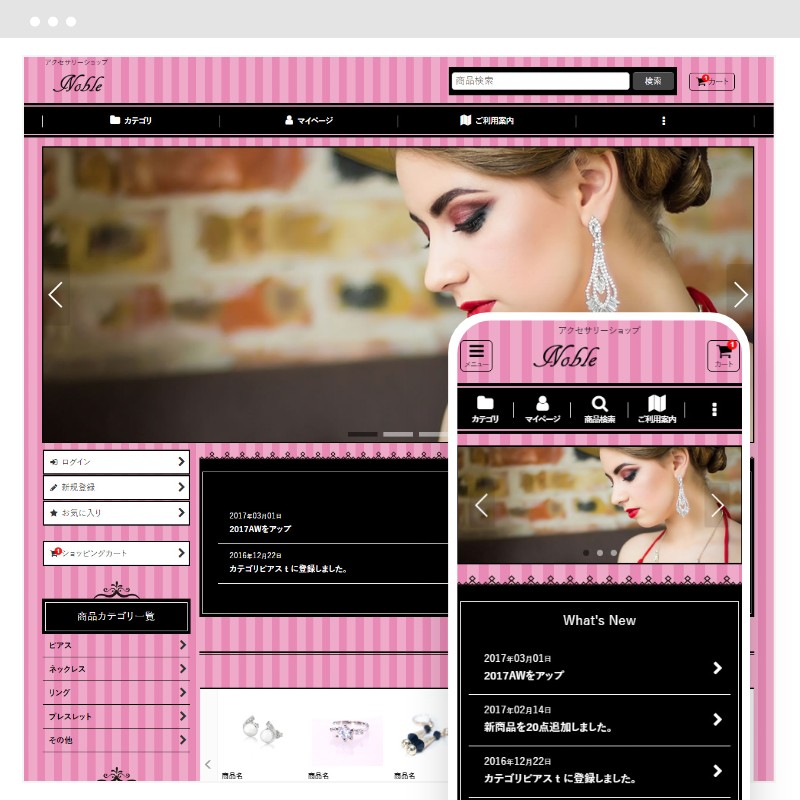

お知らせ~テンプレート追加

|

|

お店トップのキャッチコピーから「五ツ星お米マイスター」の目利きしたお米で、島根県奥出雲地方で栽培されたお米であること(事実)は目に飛び込んできます。 実は私は、母が島根県出身で、私自身も生まれたのは島根県の産院なので、島根とは縁もゆかりもあります。奥出雲地方も子供のころに何度か訪れたことがあるので、自然いっぱいで水も空気もきれいなところで作られたんだなぁ…と感じますし、仕事柄、「五ツ星お米マイスター」という資格があることも知っていましたので、これだけでも魅力を感じることができました。 でも、そういった知識や情報を持たずにこのお店を見たならば? と考えると… 例えば、中国地方や島根県のこと、また特にお米のことに詳しくない東京や大阪など都市部の消費者が見たときに… 島根県奥出雲のお米? 美味しいの? 有名なの? 全国的に有名な新潟や秋田のお米と比べてどうなの? わざわざ島根県から取り寄せて食べたいと思う何かがあるの? お米マイスターって何? どんな資格で何がすごいの? 五ツ星ってすごいの? 何ができるの? などなど…まだまだ全国的に見ればブランド力や認知度が低い中で、「よし、一度買ってみよう! 試してみよう! 食べてみたい!」と思わせるような強い魅力を、第一印象として感じることができないのが現状です。 島根県内や松江市では知ってて当たり前の美味しい米処なのかも知れませんが、通信販売・お取り寄せで全国を相手に販売するならば、まずは知られていなくて当たり前、知らない人たちにどうやって興味を持っていただくか? どうやって「食べてみたい!」と思わせるか? その魅力やこだわりや強みや特徴…といったものを生産者の代わりにうまく演出し、伝えることこそが「五ツ星お米マイスター」であり、プロである沼田米穀店さんの役割だと思います。  ネット販売が普及してきて、お米の専門店や産直などは数多く登場しました。 そうした中でも、全国流通している有名ブランド米が産直で安く買えるとか、逆に流通量が限られ、近くのお米屋さんやスーパーでは手に入らない希少性からネットで取り寄せるなど…ネットで売れている米の品種やお米屋さんにはなんらかの理由、強みや特徴があるように思います。 沼田米穀店さんは「第26回優良経営食料品小売店等表彰事業」において「食流機構会長奨励賞」受賞など、業界内、プロ達の中では評価の高いお店のようで、きっとクオリティの高いプロフェッショナルなんだろうな! とは容易に想像できるのですが… 素人・一般消費者の目線から見れば、その賞や資格がどんなものなのか? どんなに素晴らしいことなのか? さえまったくわかりません。(もったいない) 業界や、お米について、プロとして当たり前な感覚をいったん脱ぎ捨てて、おそらく見込み客が多いであろう東京や、大阪や名古屋や遠方の一般消費者の目に魅力的に映る、興味や好奇心をそそり、試してみたくなる仕掛けを考えていく必要があると思います。 また、必ずしも一般消費者だけでなく、飲食店向けに料理や業態に合った品種やブレンドの提案をしてみるなどで、こだわりや個性を売りにしたい都市部の飲食店さんをターゲットにして、お問い合わせ、相談やサンプル請求を歓迎する旨をページにアピールする 広島や岡山、神戸、大阪などは島根県の魚介などをアピールしている飲食店は少なくないので、お米も提案次第でお店のウリに採用してくれる可能性はあるのではないかと思います。  例えるならば… いかに俳優の個性や作品の素晴らしさをうまく演出し、観客(消費者)に伝え、「見てみたい(食べてみたい)!」と思わせるか。 ただ単に、言葉で「この俳優はこんな特技があって、こんなこだわりがあって」と伝えるだけでなく、一瞬の名シーンや出演作をほんの少しでも見せるほうが、観客には伝わりやすということがありますよね? 名も知れぬまだまだ売れてない俳優でも、ひとつの名作、名演出をきっかけに全国的に売れっ子になっていくなんてこともありますよね? 例えばアイデアですが、昨今グルメ番組や雑誌などで取り上げられるお米の評価、食味ランキング。 ひと昔、ふた昔前、私の若いころまでは、美味しい有名ブランド米といえばササニシキ、コシヒカリくらいでしたが、あきたこまち、ミルキークイーンなどの登場から、いろいろな品種の米が都市部のスーパーにも並ぶようになってきました。 最近では、はえぬき、つやひめ、ゆめぴりか、どまんなか、きらら、ななつぼし…などなど、素人の私ですらぱっと思いつく品種だけでもずらり。 これらも、食味ランキングの評価がニュースや情報番組で取り上げられるようになってから、新潟県以外のそれぞれの産地とともに有名になり、受け入れられるようになって来たように思います。 これは各業界や検定協会などの広報宣伝の影響もあるのでしょうが… 沼田米穀店さんで扱う島根県のお米にも、特Aなどの高評価のお米はありませんか? もしくは、現時点で評価検定を受けていないお米の中にも、沼田さんの考える(感じる)沼田ランキングのような評価で、高い評価を得る品種や生産者にスポットライトを当てて演出をしてみたり… 少量ずつ食べ比べできるようなお試しセットはあるようですが、わずか2種類ずつのセットで、しかも現時点では全種SOLD OUT。 お米屋さんなので、実店舗でこんなに売り切ればかりで売る物がないなんてことはきっとないと思うのですが… 演出家(五ツ星お米マイスター)としての提案を絡めた商品アピールが求められると思います。 逆に言えば、それがなければわざわざ島根県の松江からお米を買う理由、動機がないですよね。 メニューには「松江市特産品」というコーナーもあるようですが、残念ながら今はお米しか登録されていません。 松江市民を対象とする実店舗ならともかく、全国を相手にするネットショップですので、「島根県のお米に合うご飯のお供♪」になるような県内の佃煮や干物、瓶詰、缶詰など、日持ちがして、なおかつ保存料や添加物が控えめで安心、安全といえるような県産品をお米とセットで販売するのも、演出家としては有りだと思います。  これは消費者としての素人目線でのアイデアなのですが… 要は、お米は精米してしまうと皮である糠(ぬか)が落ちて酸化が始まるので、少しでも酸化の少ない最近精米されたものを買うほうが美味しいとのこと。 農家の方は精米せずに保管された米を、食べる分だけ少しずつ精米して食べているそうです。だから安いからと10kgを買うより、割高でも1kgとか2kgとか、数日で消費できる分ずつ買ったほうが毎日おいしいお米が食べられると教えてもらってからは、お米は少量ずつ買ってできるだけ密閉容器に移して保管するようになりました。 でも、できることならば玄米で買って、家で精米して食べたいくらいですが… 都会の消費者がスーパーのお米では得られないような提案を商品化、サービス化するなんてのもアイデアのひとつですね。 ちなみに家庭用精米機って、結構いろいろなメーカーから数千円~3万円くらいでたくさん出てるんですね(^^;)   お米屋さんとしてはきっと良いもの、素晴らしい技能やセンスをお持ちのプロフェッショナルなんだろうと思うのですが… それをプロ目線から素人であるお客様目線に噛み砕いて魅力的に伝える演出力、提案力が全体的に乏しいネットショップだと思います。 きっと対面で「接客トーク」であれば、もっとわかりやすく伝えられているのではないかな? と思うのですが、こと文字や写真で伝えるネットショップとしては、もっとアイデアや工夫を凝らし、痒い所(お客様の潜在ニーズ)に手の届く演出、提案が求められていると思います。 また、今一度、島根県や出雲地方を県外から、全国から見たときの魅力を考えてみましょう。世界遺産になった石見銀山はもとより、古事記や日本書紀の日本のルーツともいえる神話の里の魅力であったり、それにまつわる神楽が今なお盛んであったり… 山陰、日本海側の都道府県の中でも、宍道湖のような特殊な自然環境があったり…県内では当たり前な出雲、石見、壱岐の各地方ごとの特色や産品など、島根県知事になったくらいの目線で島根県全体もアピールしていくことも、お店の商品を売ることにつながると思います。 残念ながら、島根県を一歩出れば、島根県のことはそれほど知られていないのが現実だと思います。世界遺産になった石見銀山ですら、まだまだ認知度も低いですし、銀山という毒であり無機物の性格上、農産物など安全が大切な食品とは結びつけにくいのも難しいところですね。 元来、日本の神話の中や神社には五穀豊穣であったり、神様の恵みや神様への感謝の奉納品の神饌(しんせん)としてのお米や産物という側面があり、神話の里とお米は結びつきの強いものだと思います。 「神話の里のお米」などは縁起も良く、晴れの日の贈答品などとしての需要もパッケージやネーミング次第ではいろいろと考えられるのではないでしょうか? その他、食米としてのお米だけでなく、酒米や和菓子に使うもち米や米粉なども、お米専門店として商品企画のネタはありそうに思います。 遠方ではございますが、機会があればぜひ一度ご来社いただき、ご相談いただければ現状分析やブレストを行ってより具体的なご助言やアイデアも出せると思います。ぜひお気軽にご相談会にお越しください。 私も島根に縁のある神話好き、神楽好きの一人としてぜひ応援したいと思います。 さて… オンラインショップの本質は表のホームページからだけでは見えない接客や、梱包、配送、そして商品そのもの等、「裏」の強みや弱み、そして個別の事情によるのが当たり前です。 実際に、「売れる・儲かる」という部分は、実はこの見えないところにこそ本質的な秘密や課題があるものです。 この「ダメ出し!道場」の企画は、公開という性質上、あくまで表から見たお店の印象や、そこから類推できる範囲の改善点をお客様目線でご指摘するものですので、ご理解ください。 |

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

今回はサイドカラムのメニューの文字色、背景色を変更する方法をご紹介します。

|

|

|

デザイン管理→スタイルシートの編集から指定します。

最下部に貼り付けていただくか、既存の指定がある場合(※.inner_itemlist_nav .nav_btnをスタイルシート編集欄内で検索してください。)はそちらを変更していただても結構です。

ホワイトラインを元にして例となります。元の指定はテンプレートにより異なります。

background-color: #F5F5F5;

背景色を変更できます。

border: 1px solid #D6D6D6;

罫線の色を変更できます。

color: #FF0000;

文字色を変更できます。

.inner_side_nav .nav_btn,

.inner_main_nav .nav_btn {

background-color: #F5F5F5;

border: 1px solid #D6D6D6;

color: #FF0000;

}

|

ポップアップリンクメニューの追加について |

|

このコーナーでは、おちゃのこネットの機能や提携サービスをご紹介していきます。

今回は、ポップアップリンクメニューの追加についてです。

これまではヘッダーナビゲーションとポップアップメニュー設定から通常のリンクのみ追加可能でしたが、ポップアップリンクの追加が可能になりました。

設置したポップアップリンクをクリックすると、自由記入欄に記載した内容がポップアップします。

レスポンシブテンプレート、スマートフォン版HTML5テンプレートで利用できます。

詳細は下記のマニュアル、FAQをご覧ください。

http://www.ocnk.net/faq/index.php?action=artikel&id=1151

http://www.ocnk.net/faq/index.php?action=artikel&id=1152

よろしくお願い致します。

FAQ(サポートくらぶ)

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。 |

収益を上げるポイント |

|

スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)

おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。

SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。

今回は、EC通販サイトを運営する前に知っておくべき「収益を上げるポイント」について説明させて頂きます。

■収益を上げるためには

ECサイト運営者たるもの、売り上げを上げなければ時間を割いて作業をしている意味がなくなってしまいます。

せっかく、貴重な時間を使い、サイトの運営に力を注いでいるのであれば、報われたいものですよね。

ECサイトは広告系のアフィリエイトとはやや異なり、商品をユーザーが買ってくれなければ、まとまった収益を得る事が出来ません。

そうすると、やはり重要なのは、ユーザーがいかに自分のサイトを通じて商品を買ってくれるかという事です。

まず、収益を上げるために覚えておいて欲しいのは「商品を買う理由を作り、買わない理由を作らない」です。

■買う理由を作るには

商品を買ってもらう理由を作るには基本的なコツがあります。

まずそれは「お得感を作り出す事」が大切です。

例えば以下の二つの文面ではどちらを買いたいと思うでしょうか?

・特別価格!●●のブランドバッグが18000円!黒、赤、白、青の4色有り!

・●●ブランドバッグ!通常価格3万円より40%オフ18000円!素材●●。サイズ●●。製造●●。お手入れが簡単の防水加工!4色有り「黒」「赤」「白」「青」

この二つを比べると、明らかに後者の方が具体的かつお得感を感じないでしょうか?

前者の場合、「特別価格!」という文字を使っているので、一見すればお得に感じるかもしれませんが、具体的にどれくらい安いのか、もともといくらの商品だったのかという事がわかりません。

対して後者の場合「通常価格」や「40%オフ」という単語を使う事で、より具体的にお得感を感じる事が出来ますし、その他の紹介も前者より具体的です。

つまり、買いたい理由を作ってもらうためには、ユーザーがいかにお得に感じれるかという文章や画像を用意してあげるという事にかかっているのです。

今一度、自身のサイトを見直してみてはいかがでしょう。

■買わない理由を作らないためには

買わない理由を作らないというのは、意外と見落としやすいポイントなのです。

例えば、ご自身でも体験した事があると思いますが、自分が知っておきたい情報が分からないために、別のお店やサイトを見に行くという事はありませんか?

欲しい鞄があるけど印象が伝わりづらい。

見た目は良いけど性能が分かりづらいパソコン。

こういった事があると、別のお店にいったり、別のサイトを開いたりする理由になると思います。

すなわち、これが買わない理由を作ってしまっているという事なのです。

ユーザーは商品に対して「不安」を感じてしまうと、購入するのをためらってしまいます。

もし、収益が全然上がらないという場合には、もしかすると商品紹介に問題がある可能性が考えられるのです。

商品紹介は簡潔かつ分かりやすく記載するのが大切ですが、そこを意識しすぎるあまり、「簡潔すぎる」文章をつくッている可能性があります。

確かに、商品紹介分かりやすい事にこした事はありませんが、情報が不足しすぎると、それは「本当に買って良い商品か分からない」という不安を与える原因にもなるのです。

商品紹介は簡潔すぎず、複雑すぎないのが肝心ですが、はじめはこの境界線が難しく感じる事でしょう。

作業していくうちに慣れていきますが、ポイントは「要点」を見逃さない事です。

例えばブランドバッグを例にあげると、「色」「素材」「製造元」「特徴」これらは必ず必要なところです。

例として、この中で「素材」が記載されていないとすると、「牛革のバッグが欲しいけど、これは素材が書いていないから別のところに探しに行こう」となるわけです。

このケースはとても勿体無く、素材を書いておくだけで、そのユーザーはもしかすると自分のサイトから商品を買い、収益になったかもしれません。

自分が買う立場になった事を想定し、どういった情報が欲しいのか見直してみるのも大切です。

・ユーザーにお得感を与える

・商品への不信感は買わない理由に

スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一に

SEOに関わるアドバイスも行っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当

|

激安SEOサービスのスウェルキャッチ

初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:

SwellCatch(スウェルキャッチ)

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、おちゃのこサポートくらぶも参照ください。(http://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(http://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2017 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.