「「~だそう。」という表現は要注意ですぞ号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

近ごろ急速に目につくようになった日本語表現があります。「~そう。」という伝聞の言い切り表現です。こんな感じで使われます。

「彼女のお店は店名のロゴを変えてからお客さんが列を作るようになったそう」

「この店が長い箸を使い始めたのは江戸時代からだそう」

日本語の先生や、活字メディアの世界で長く飯を食っている人なら、このような表記は気持ちが悪くてとても許し難いと思えるはずですが、ネットメディアの普及とともにじわじわと勢力を伸ばしています。

「そう」という言葉には様態と伝聞の2種類があり、様態の場合は言い切りが許されますが、伝聞の場合は許されず、必ず「そうだ」「そうです」という使い方になります。様態の「そう」を言い切りに使う例は、こんな感じです。

「ポケットいっぱいの栗が今にもこぼれ落ちそう」

今のところ、伝聞の「そう」は大新聞社や老舗出版社では見かけませんが、日経流通新聞や出版社の営業部が書いているブログでは見かけるので、もしかすると日本語の標準的な使い方としてオーソライズされる日が近いのかもしれません。

でも、辞書に載るまでは使わないほうが賢明かと思われます。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

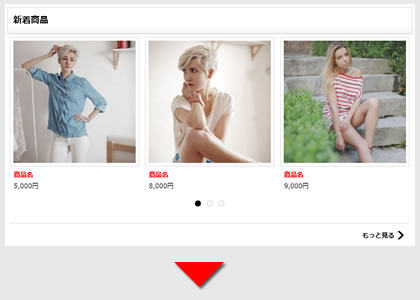

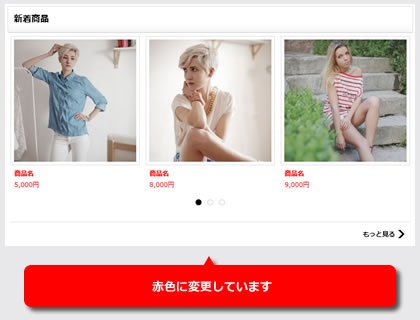

いわゆる自動車保守用のオイルや添加剤など、ケミカル品の専門店だという点や、その中でも特にアメリカのバーダル社の製品を主に扱う専門店だという点はわかりやすく、悪くはありません。 しかしながら、日本で車に乗っている人たちにおいて、それほど認知度も高くないブランドだと思いますので、そもそもバーダル製品を求めて検索する方がどれほどいるのかは未知数ですし、一方で既に知っている方なら、馴染みの自動車販売店や修理店から聞いて知ったとか、検索してもまずはAmazonや楽天、Yahoo!などのメジャーサイトで検索ヒットしてしまうことが十分に考えらえます。 これはバーダル製品に限らず、有名メーカーの型番で検索できる商品なら何でもそうだといえます。例)書籍、DVDソフト、家電品、化粧品、食品など 言い換えると型番商品は、商品の品質をお店ではなくメーカーが保証していますので、どこで買っても同じ品質が得られるわけですから、消費者は最も安い店を容易に見つけられるわけですね。 つまり、価格しか比較要素がなければ、最安値の店で買ってしまう商品群だといえるのです。だから小規模ショップでは売れないといってしまうと身も蓋もないですね…(^^;) ではどうすれば良いのか? ということです。 わかりにくければ…ジャパネットタカタさんのTV通販などをイメージしてください。 それでも売れる理由は? エアコンの基本工事も込みで古いエアコンの下取り+引き取り処分もやります! と積極的にアピールしているとか… 実際には下取りといっても古いエアコンを再販するわけではないので、分解した際の金属廃材を処分して数百円程度にするのがせいぜいなので実質は値引きなのですが、「下取り」をしてくれるという特別感で、家電量販店とのイメージの差別化に成功しています。 その他分割払いの金利手数料を負担するというアピールで、月々の負担を安くして買える印象付けもしていますし、パソコンやデジカメなどはプリンターやメモリーカードなど、かなりのオマケをつけることでお得感を演出していますね。 実際は抱き合わせでオマケの価格も込みになっているので、単品価格は決して量販店ほど安くないものも多いのですが…あまり詳しくない初心者や高齢者のユーザーには「どうせ必要なものなんだから」という印象を与え、取り込みに成功しています。 自動車関連商品に関しても、芳香剤や窓用クリーナースプレーなどなら単品買いでOKですが、メンテ品となると必ず施工の手間が必要になり、それがハードルとなって初心者や素人には「よくわからんから車を買った店やディーラーで」という行動になっているはずです。 一方で車に詳しいユーザーなら、最安値で買える店を探したり、もしくは行きつけの馴染みの自動車メンテ店を持っているので、ネットで貴店にはなかなか来てくれないですよね。 つまりは、ターゲットとする客層をどの層にするべきなのか? そこが重要ですし、その客層が貴店で買いたくなるような仕掛けや仕組みを作り上げないと、「単に物を届けるだけだと壁は越えられない」ということです。 では、どんなお客さんなら貴店で買い物をするのでしょうか? まずは主力の「バーダル製品」に興味のある方が最安値ではない貴店で買うのはどんな時か? Amazonで検索すれば貴店より安いものがいくつも見つかります。それでも貴店で買う場合とは? 例えばお客様の車や状況に応じたケースバイケースの細かな質問に、電話やLINEなどでリアルタイムに答えてくれたり、施工やメンテの説明をしてくれる。現地に行くことはできないまでも、マンツーマンのサポートが得られるなら、少しくらい高くても貴店で買って自分でやってみよう! という場合ですね。 次に、「バーダル製品」については知らなかったし、特にこだわりもないが、セルフメンテナンスでマイカーの不安な点を改善できたり、ディーラーに依頼するよりぐっと安くメンテナンスできるのであればやってみたい客層。ここを取り込めれば注文は増えるはずですね。 基本的に車は好きだし、エンジン回りは常に健康でありたい! と思いつつも、メンテナンスにはそれほど詳しくもなく、ディーラーでのメンテがいつも高いなぁと困っている客層は、貴店の潜在的見込み客であるはずですね。 特に、国産車よりもメンテナンス費用がかなり割高な輸入車オーナーさんたちは、このような潜在的な悩みを持っている確率が高いのではないでしょうか? そんな人たちを集客したり、そんな人たちにアプローチする方法を考えよ! ということです。(^^;) ズバリこれが正解! であるとは言い切れませんが、例えばGoogleアドワーズ広告やYahoo!リスティング広告で、 貴社の内情や本当の強みの部分は直接お話ししていないのでなんとも言えませんが、専門店ならではの情報発信で、欲しい見込み客層を少しずつ口コミなどで増やしていくのが低コストな中小ショップの正攻法の一つだと思います。  また自動車関係でも、カーナビ専門店など取り付け施工が必要で通販だけでは終わらない専門店や、異業種でも、例えば住宅関連における照明器具やエクステリアなど施工が必要な商品の専門店などの成功店を見れば、ただ最安値の通販ではなく、高くても売れるなんらかのサービスや付加価値を提供している事例に出会えると思います。 カーナビ専門店なら、全国の取り付けをやってくれる個人技術者や小規模店との提携や、照明器具専門店でも全国の小さな家電店との提携などをコツコツとやって施工可能エリアを少しずつ増やしていったお店などもあります。 それが無理でも、施工解説動画を作ってDVDで同梱するとか、現代ならyoutube で説明する、テレビ電話でリアルタイムに指示してあげるなども不可能ではないですね。 いずれにせよ、Amazonや楽天などの大手安売り店との差別化、大手カー用品店や自動車ディーラーとのサービスの差別化を作り出すことが、貴社ネットショップの生き残り策だと思います。   今回は細かな商品ページなどのダメ出しはしません。 実店舗に初めて来店したお客様に、直接対面でお話しされるときは、きっと自分の言葉でわかりやすく、ゲファレンオートさんの強みや特徴を語られるでしょうし、バーダル製品に関しても他社製品との違いや良さを説明される決まり文句みたいなものも、きっとお持ちだと思いますが… そうではなく、初心者や車の素人にもわかりやすい、ご自身の言葉でかみ砕いて商品一つ一つを説明しつつ、購入後のサポートやサービスで+αを感じさせないと、こういったメーカー型番商品は売りにくく、リピートもしにくいものです。 逆に、一度親切丁寧にお世話になると、他の安い店を見つけても意外と浮気しないというのも、専門性の高い商品のお店の特徴です。いかにコツコツと一人ずつお客様をファンにして捕まえていくかが専門店の生き残りの道だと思います。 今一度ゲファレンオートさんの強みを見直し、情報発信やアピールの仕方を考えてみてください。 ぜひご相談にお越しいただければもっと具体的なアドバイスができると思います。(^-^) さて… オンラインショップの本質は表のホームページからだけでは見えない接客や、梱包、配送、そして商品そのもの等、「裏」の強みや弱み、そして個別の事情によるのが当たり前です。 実際に、「売れる・儲かる」という部分は、実はこの見えないところにこそ本質的な秘密や課題があるものです。 この「ダメ出し!道場」の企画は、公開という性質上、あくまで表から見たお店の印象や、そこから類推できる範囲の改善点をお客様目線でご指摘するものですので、ご理解ください。 |

|

||

こんにちは。「卵・乳アレルギー対応パンのtonton」店長の井藤です。 これまで、11回に渡り【実践編】をお送りしてきました。 第2部 実践編目次

お役に立った情報はありましたでしょうか?  会員ランクを利用して属性を把握する まずはフォローメールをお送りして、コミュニケーションを図る お客様の声をフリーページにまとめて、お客様を誘導し、信頼してもらう お客様の不満や疑問点から、ネットショップを改善していく お客様の声はお喜びの声だけではありません。不満に感じられていることを書かれたり、電話を受けたりすることもあるでしょう。 しかし、それにお応えすることでネットショップを成長させることに繋がりますし、疑問点や質問にお応えする内容をフリーページでコンテンツ化することで、販売している商品に興味のあるお客様に役立つ情報になります。 「販売している商品に興味のあるお客様に役立つ情報」が多くなればなるほど、その道の専門家として認めてもらえるようになるはずです。 これこそ、最近良く耳にする「コンテンツマーケティング」ではないでしょうか? 専門家として認められるようなホームページになれば、自ずと検索に引っかかりやすくなり、新規顧客の流入も見込めるようになります。

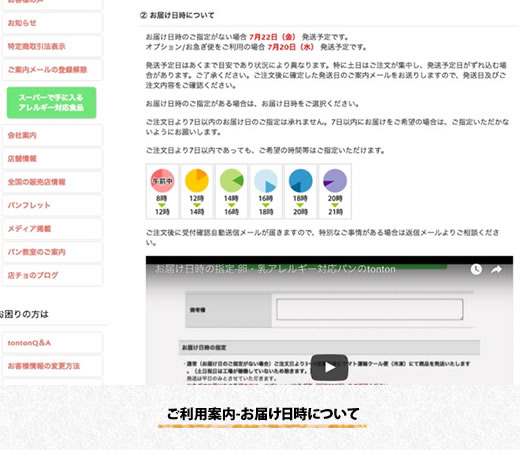

いつもの仕事があるのに、更にネットショップのコンテンツを作るって… そうですよね。すべてを一度に実践することは大変なことだと思います。 でも、学校で習ったように最初から順番にやっていく必要はありません。大事なことは、「重要なものから手を付けていく」ということ。そして、素早く新しいことに挑戦していく姿勢だと思います。 ざっくり読み返していただき、ピン!と感じたものからネットショップの改善を検討されてみてはいかがでしょうか?  今回で20回目を迎えた「現役おちゃのこネットショップ店長はこう使っている!」 あなたのショップのお役に立ちましたでしょうか?ご感想やご要望がありましたら、ぜひ!お聞かせください!! 今まで読んでくださったあなたに喜んでいただくことが、コンテンツを作る原動力です。 このコンテンツは、一方通行の情報提供ではありません。おちゃのこネットユーザーがより高みを望む、情報共有の場となればと思っています。  1.このコンテンツはあなたにとってお役に立ちましたか? たったの3つです。 1分もあれば回答できますので、ぜひ!アンケートにご協力ください!!  「えっ!超かんたん!!ボタンの設置と配色の設定方法」の電子書籍プレゼンいたします。 お客様を誘導するために、たくさんのバナーを作ってきました。これが意外に時間がかかる… こういった画像を作るのが好きな人はいいと思うんですけど、僕は性格的に超苦手。だったら、もっと簡単に済ませて、他のことに時間を使いたい。 そう思うようになりました。 ネットショップを運営している中で、一番大切にしていること。それは「スピード感」です。 新商品ができたら、その一時間後には、いや、10分後にはお客様にお伝えしたい。それを告知するバナーを作っている暇はありません。 「スマホサイトは必要か?」で書いた通り、スマホサイトを作る上で、ことごとくバナーをなくしていきました。 その時に、「バナーをテキストにして、しかも目立つようにボタンみたいにすれば、修正も簡単、しかもあっという間に作れる!」と気付いたんです。 というわけで、今回は好きな場所にテキストに合わせた大きさのボタンをコピー&ペーストであっという間に作る方法です。  アンケートはGoogleフォームを利用しています。ぜひ!アンケートにお答えいただき、電子書籍をダウンロードしてください!! さて、先日…おちゃのこネットユーザーの方からご質問をいただきました。 「ご利用案内に書いてある発送日の日付って、どうやって表示されてるんですか?」 毎朝日付を書き換えてます… ウソです(笑) ショップのお休みを登録して、自動的に発送日を記載するプログラムが埋め込まれいています。 一番多いお問い合わせってなんですか?商品の仕様こと?ネットショップの使い方?お支払い方法のこと? 一番お問い合わせが多いのは、「いま注文したとして、いつ商品が届きますか?」というお問い合わせではないでしょうか? 明確な発送日をショップに記載することができたら…そう思われたことはありませんか? それを実現するプログラムの紹介をしたいと思います。 次回は「番外編 発送予定日の表示方法」をお送りします。 |

||

|

|

クーポン機能設定の管理用メモ |

|

このコーナーでは、おちゃのこネットの機能や提携サービスをご紹介していきます。

今回は、先日アップしたクーポン機能設定の管理用メモをご紹介します。

クーポン機能設定の各クーポンに管理用メモを追加しました。

各クーポンコードに、管理用メモを記述することができます。

これにより、クーポンが何の用途で発行されているのかを管理しやすくなります。

FAQ(サポートくらぶ)

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。 |

アクセス数が伸びない時の対策 |

|

スウェルキャッチメルマガ担当(web creation株式会社)

おちゃのこ通信をご覧の皆様、こんにちは。

SEOサービス「スウェルキャッチ」担当のミスターSEOです。

今回はお客様から頂いた疑問から「アクセス数が伸びない時の対策」について説明させて頂きます。

■検索ボリュームを意識する

記事を更新しているのに、なかなかアクセス数が伸びない・・・という事で頭を抱えている事はないでしょうか。ここにはやはり、キーワードの選び方が大きく影響していると言えます。

例えば、「羊の飼育」と「犬の飼育」の両者を比較すると、圧倒的にアクセス数が多いのは犬の飼育だと分かると思います。これは、羊に対して犬は家庭で飼うペットとして人気がありますし、今では一人暮らしの方でも室内犬としてチワワやトイプードルなどの小型犬を飼う方が増えた事も関係するでしょう。つまりこのように、そもそもアクセスされづらいキーワードを選ぶよりは、検索ボリュームのあるキーワードを選ぶ事が、アクセス数を伸ばす上での基本的な考え方になります。

それでは自身で投稿した記事を見直してみるとどうでしょうか。

もしかすると、あまり検索ボリュームを意識せずに選んでいたり、自分の想像だけでキーワードを組み合わせていたりしてなかったでしょうか。ある程度アクセス数の伸ばし方を実際に見て理解してきたら、自身の考えでキーワードを組み合わせ、アクセス数を伸ばす事も出来ます。

まずは頑張ってもアクセス数が伸び悩むという場合、キーワードを見直してみて下さい。

■記事の更新頻度

自信のある記事を投稿してもなかなかアクセス数が伸びない理由の一つに、「記事の更新頻度」があげられます。検索順位が上昇すると、自然とアクセス数が増えるという事があるものの、上位表示されていてもアクセス数が伸びなかったり、そもそも上位表示されていなかったりする場合には、やはり記事の更新頻度をより早める事が大切です。

1記事に対して3アクセスしか確認出来なかったとしても、仮に1000記事作製した場合、単純に3000アクセスを期待出来るという事になります。

ブログ型のサイトとなると、日々サイトを更新し続けるという大変さがあります。仕事がある人にとって1日1記事作り上げるという事も大変に感じてしまうかもしれません。しかし、出来る人にとっては1日に3記事などの更新を行う事で、あっという間に数百記事という更新が出来ます。サイトを更新するためにどれだけ頑張れるのかという事も、サイトのアクセス数を上げる事に大きく影響していると言えます。

自身のサイトを確認して、全く更新していない、あるいは更新が遅いという場合には、一度、サイト運営をより頑張ってみてはいかがでしょうか。

ただし、ユーザーに有益でないコピペ記事や低品質の記事を量産すると、逆にコンテンツの価値が下がってしまいますので、あくまでもある程度記事のボリュームがあり有益な情報を発信するようにしましょう。

■競合していないか確認する

選定するキーワードが、競合していないかどうか知る事もアクセス数を伸ばすために大切です。

例えば、「看護師」や「ダイエット」などの明らかに競合の激しいキーワードを使って更新したとしても、アクセス数が伸び悩みやすいです。というのも、そのようなキーワードは多くのサイトが使い、さらにはそれらを軸にする大型サイトなどもあるため、競合が激しくなってしまいます。

そうすると力のあるサイトに負けてしまい、自身のサイトが上位表示されづらくなってしまうのです。

アクセス数を伸ばす為には上位表示される事が本当に大切になってきます。

Googleで検索をかけられたとき、一番上にいるのか、はたまた別のページまで下げられているのかという事では、人の目に止まる可能性が大幅に違います。

かといってマイナー過ぎるキーワードを入れたとしても、上位表示が出来たとしてもそれはそれでアクセス数は伸びません。検索する人がいなければ、当然アクセス数が伸びないという現象が生まれてしまいますので、ある程度複合キーワードにしてしまうと良いでしょう。

アクセス数が伸びないと悩んでいるとき程、

サイトを見直す事が大切になりますので、原因や問題を追求して改善していきましょう。

★POINT

・検索ボリュームを意識したキーワード選定を!

・記事の更新をこまめに!

・他サイトとの競合を避ける!

スウェルキャッチでは、アクセス数・売り上げの向上に繋げることを第一に

SEOに関わるアドバイスも行っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

【提供】web creation株式会社 SEOサービス「スウェルキャッチ」担当

|

激安SEOサービスのスウェルキャッチ

初期費用0円・月額費用980円からのSEOサービス:

SwellCatch(スウェルキャッチ)

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、おちゃのこサポートくらぶも参照ください。(http://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(http://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2016 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.